龗神社は大阪府道21号八尾枚方線沿いに鎮座する。案内板によると、この辺り昔は河内湖とも呼ばれる草香江(河内湖の古称とも)に浮かぶ島でありその後、池水が狭まった後には深野池の堤防を形作ったと考えられる。

その頃、龗神社は湖沼に浮かぶ小島的存在で、干拓後は御領村の中心地域として始まり、集落はここより西へ広がって行く。御領村発生の聖域であったという。

“龗”は大変難しい字ですが、雨に口と龍になり、農耕に必要な水を司る神であることがわかる。ここから徒歩5分西へ行くと菅原道真(御領)が鎮座する。

河内湖

河内国北部・現在の大阪府東部にあった湖である。現在は河内平野になっている。

7世紀ごろまで大阪府中心部の東側は巨大な湖でした。それが河内湖です。

河内湖は、淀川、大和川が運ぶ堆積物によってゆっくりと縮小した。

【神社名】

龗神社

【鎮座地】

〒574-0064

大阪府大東市御領1-9

【御祭神】

龗神

【祭日】

十月二十日

周辺マップと路線経路

御領・龗神社 入口

八尾枚方線の御領神社前の三差路すぐ横に鎮座する。

道路から龗神社全体を撮影。

【鳥居】

【手水舎】

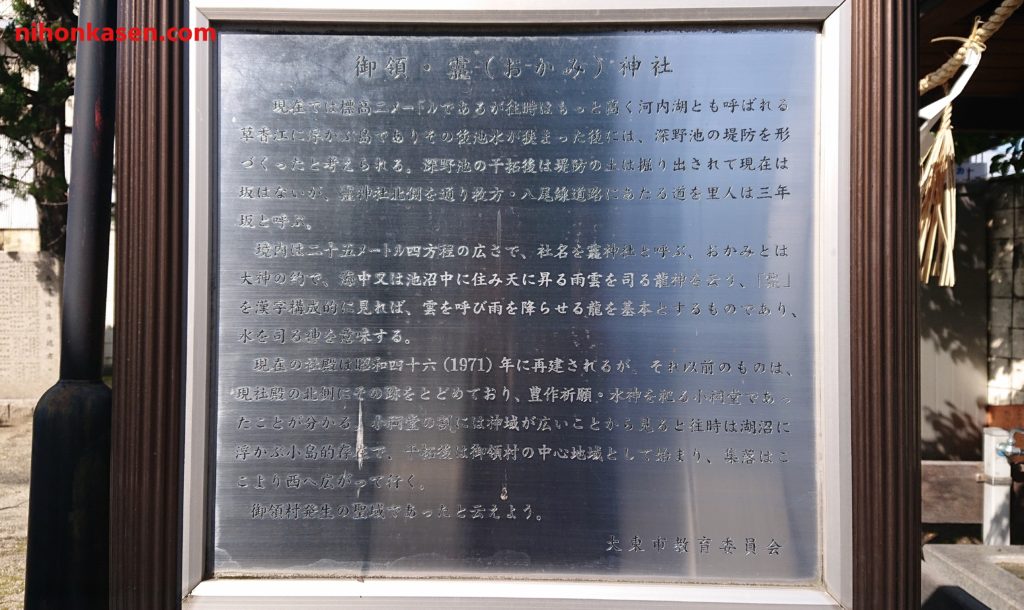

御領・龗神社 案内板

【由緒書】

御領・龗(おかみ)神社

大東市教育委員会

現在では標高二メートルであるが往時はもっと高く河内湖とも呼ばれる

草香江に浮かぶ島でありその後池水が狭まった後には、深野池の堤防を形づくったと考えられる。深野池の干拓後は堤防の土は堀り出されて現在は坂はないが、龗神社北側を通り枚方・八尾線道路にあたる道を里人は三年坂と呼ぶ。

境内は二十五メートル四方程の広さで、社名を龗神社と呼ぶ、おかみとは大神の約で、海中又は池沼中に住み天に昇る南雲を司る龍神を云う、「龗」を漢字構成的に見れば、雲を呼び雨を降らせる龍を基本とするものであり、水を司る神を意味する。

現在の社殿は昭和四十六(1971)年に再建されるが、それ以前のものは、

現社殿の北側にその跡をとどめており、豊作祈願・水神を祀る小祠堂であったことが分かる。小祠堂の割には神域が広いことから見ると往時は湖沼に浮かぶ小島的存在で、干拓後は御領村の中心地域として始まり、集落はここより西へ広がって行く。

御領村発生の聖域であったと云えよう。

【参道】

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

【社殿】

現在の社殿は昭和四十六年に新築された。明治五年村社に列せられる。

【拝殿】

【拝殿内】

境内の様子

コメント