創建年代等は不詳。寝屋川市は淀川沿いの太間町に鎮座する。この辺りは茨田堤の衫子断間のあった場所だといわれている。

その衫子断間の伝承の後、衫子をお祀りした小社を建てたのが始まりとの事。また衫子は、友呂岐神社の祭神になっている。

【神社名】

太間天満宮

【御祭神】

菅原道真・茨田連衿子

【鎮座地】

〒572-0078大阪府寝屋川市太間町10

【御利益】

受験合格 ・学問上達・農業守護・病気平癒

太間天満宮周辺マップと路線経路

太間天満宮の入口

【社号標】

【鳥居】

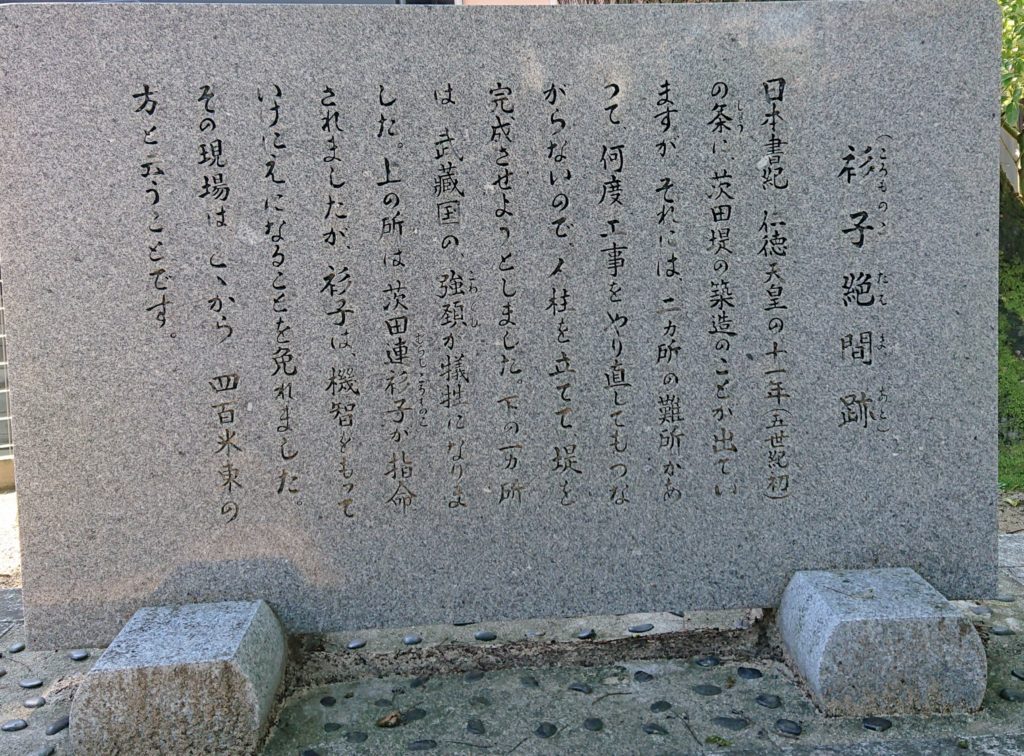

【衫子絶間跡の碑】

境内に建てられている「衫子絶間跡の碑」。「衫子の絶間」の伝説の紹介がされている。この碑は昭和五十八年に建立。実際の衫子絶間跡はここから四百メートル東へ行ったところと推定されているそうだ。

「衫子絶間(ころもこのたいま)跡」碑は、太間天満宮(太間町)の境内にあります。昭和58年に氏子たちが参道を造営寄進し、記念に建てました。

寝屋川市ホームページより

仁徳天皇十一年の茨田堤築堤は大変な難工事でした。決壊して絶間と呼ばれる2箇所に神に捧げる人柱を立てることになり、茨田連衫子(まんだのむらじころもこ)ら2人が選ばれました。

1人は人柱になりましたが、衫子は「本当の神ならこの瓢(ひさご)を沈めよ」と叫んで2個のヒョウタンを川に投げ入れ、どちらも沈まなかったため助かったと伝わります。

とっさの機転で難を逃れた衫子は、太間天満宮や友呂岐神社の祭神になっています。衫子絶間は、太間天満宮の東400メートル辺りといわれます。

太間天満宮の社殿

【手水舎】

【狛犬 阿形】

【狛犬 形吽】

【社殿】

社殿周り

【ならぶ狛犬】

社殿の右側へ回り込むと何かいる。

前から見ると楽しそうに語らっているようだ。この狛犬を見たさに参拝しに訪れる方もいるんじゃないかな。

境内の裏手に公園&古い焼却炉。

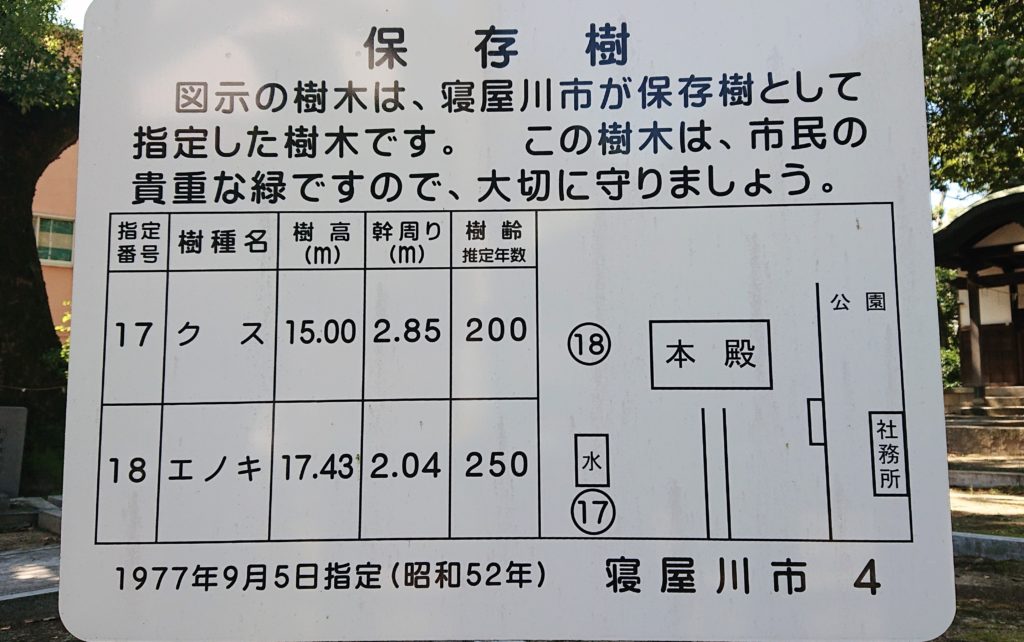

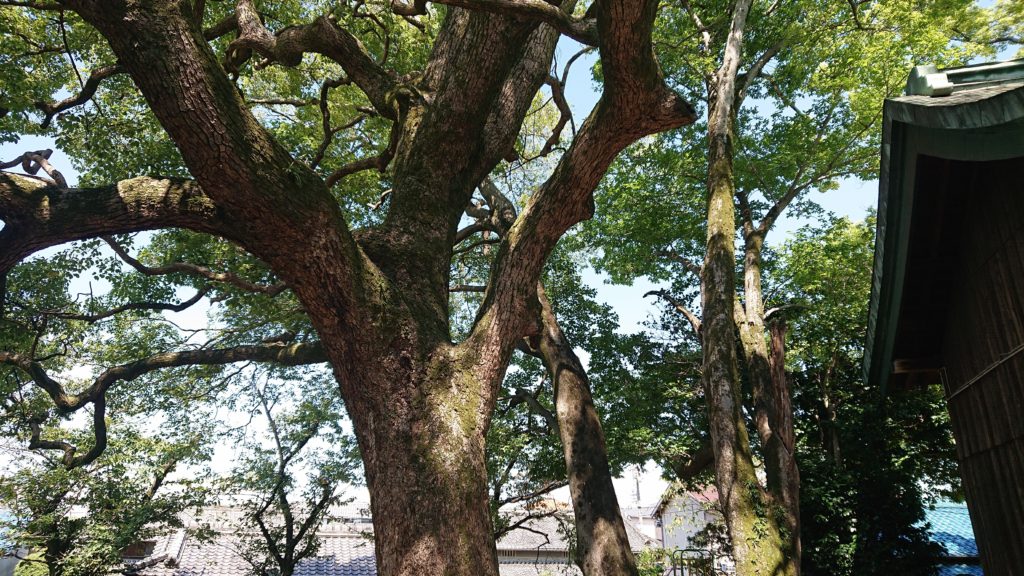

太間天満宮の保存樹

【保存樹】

寝屋川市の保存樹 クス 樹齢200年。

寝屋川市の保存樹 エノキ 樹齢250年。

保存樹以外にも、樹木が育っている。

太間天満宮 Googleマップ

太間天満宮周辺の河川 淀川河川公園太間地区へ

コメント