神社庁のホームページによると、天乃神社の創建年月日は不詳ですが、奈良時代に橋波の集落が開発されたころ、創建されたものと思われ、少なくとも鎌倉時代すでに信仰を集めていたとの事。

霊元天皇寛文十年(一六七〇年)竹内門主良尚親王(北野寺務二品親王良尚)によって菅原道真の木像を下賜され、合わせて素戔嗚尊・誉田別命がご鎮座されたとの事。また末社の祖霊社には四條畷神社の主祭神の楠木正行が祀られている。さらに天乃神社から400メートルほど離れた橋波西之町に境外摂社の市杵島神社が鎮座する。

【神社名】

天乃神社

【鎮座地】

〒570-0031大阪府守口市橋波東之町2-11-18

【御祭神】

誉田別尊 素戔嗚尊 菅原道真公

【御利益】

学業成就・受験合格・病気平癒・厄除け

【祭日】

夏祭 七月十五日

例祭 十月十五日

【境外摂社】

市杵島神社 御祭神は市杵島姫大神

【末社】

稲荷社 権大夫大神、八助大神

祖霊社 楠木正行、竹内良尚親王、牧野越中守

道開き芸能神社 猿田彦命、天之宇受売命

周辺マップと路線経路

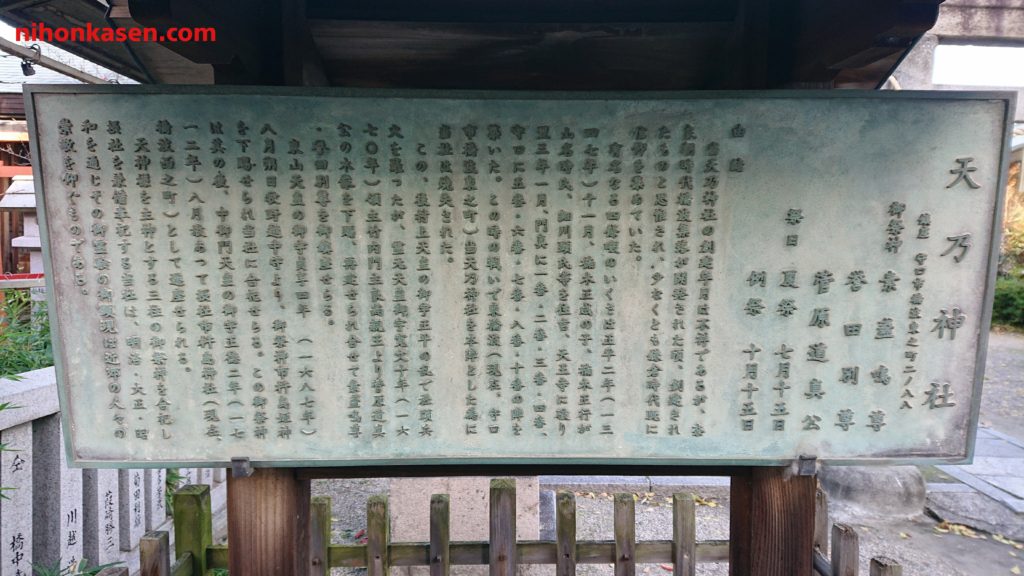

由緒

天乃神社の創建年月日は不詳であるが、奈良時代、橋波集落が開発されたころ、創建されたものと思われる。少なくとも鎌倉時代既に信仰を集めていたとの事。

神社庁ホームページより

正平二年(一三四七年)、四條畷の戦いは楠木正成の子、楠木正行が山名時氏、細川顕氏等を住吉、天王寺に破り、翌年三年一月、門真に一番、二番、三番、四番、守口に五番、六番、七番、八番、十番の陣を築き、旧地名東橋波の天乃神社を本陣とした。

そのため、文字通り守口を布陣の尖兵としての善戦もむなしく、天乃神社社頭兵火を被りその折りの、後村上天皇の御宇正平の乱で当神社の御社殿が焼失された。

霊元天皇の御宇寛文十年(一六七○年)竹内門主良尚親王(北野寺務二品親王良尚)領主より菅原道真公の木像を下賜され、合わせて素盞鳴尊、誉田別尊を御鎮座せられる。現在に残る御本殿は少なくともこの時代か、それ以前に再建せられたもので桃山時代の遺構を含む史上重要な建築である。

東山天皇の御宇貞享四年丁卯(一六八七年)八月朔日牧野越中守より御祭神市杵嶋姫神を下賜せられ、当天乃神社に合祀せらる。この御祭神はその後、中御門天皇の御宇正徳二年壬辰(一七一二年)八月、故あって摂社厳島神社(現橋波西之町鎮座、市杵嶋神社)として遷座せられる。

当天乃神社は明治五年村社に列し、大正四年八月神饌幣帛料供進社に指定せらる。昭和二十七年宗教法人法に基づき宗教法人「天乃神社」として設立され現在に至る。

なお、昭和五十一年五月三日御社殿竣功なり正遷宮並びに諸祭儀齋行され、その後も引き続き神社改善諸事業が執り行われ隆盛発展の途にあります。

天神様を主祭神とする三柱なる御祭神を奉祀し、摂社を兼備奉祀する当神社は、明治、大正、昭和さらに平成を通じ、その御霊験の御顕現は近郊をはじめ、広く人々の崇敬を仰ぐものである。

入口

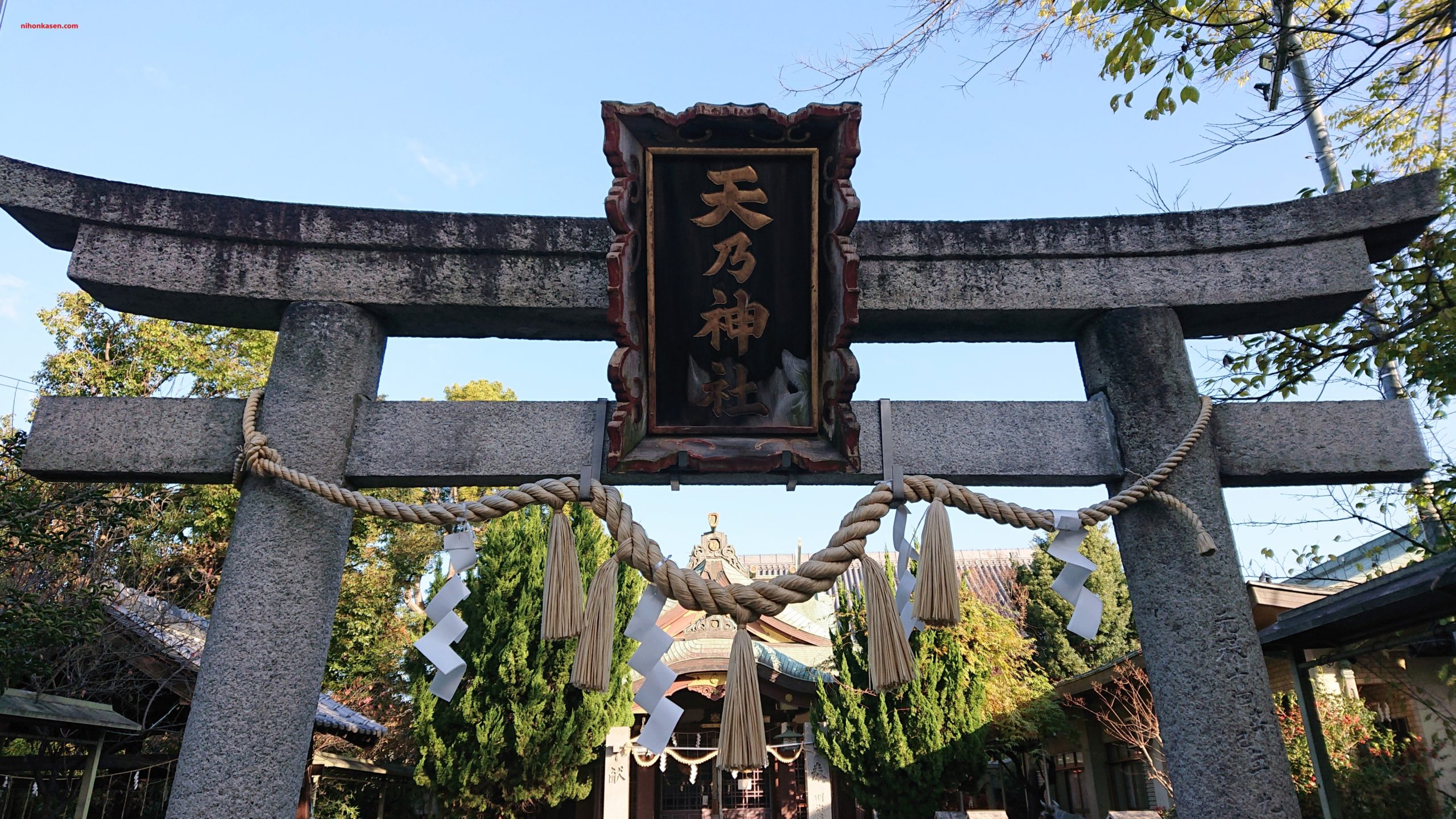

【鳥居】

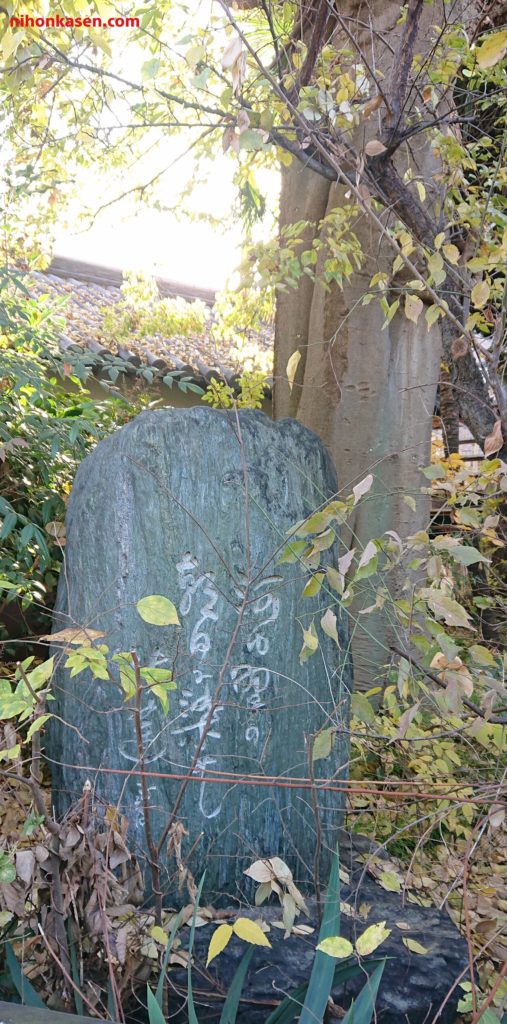

【社号標】

【由緒】

【天乃神社立札】

天乃神社

祭神は素戔嗚尊・誉田別尊・菅原道真公であり、天乃は天農とも書かれ、江戸時代には天神社・天神宮と呼ばれていました。

寛文一〇年(一六七〇)当地方を領有していた竹内門主親王によって、祭神である菅原道真公の木像を授けられ、社殿を改築したといわれています。

現在の本殿に安置されている旧本殿は、柿葺の一間社春日造で向拝に蟇股二箇を並べた類例のない形式を持つなど桃山ないし江戸初期の特徴がよく示されている貴重な建造物であります。

平成元年三月

守口市教育委員会

境内の様子

【手水舎】

【神牛】

天乃神社 社殿

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

【拝殿】

【拝殿内】

末社 祖霊社

楠木正行、竹内良尚親王、牧野越中守

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

末社 稲荷社

御祭神は八助大神、権太夫大神。

道開き芸能神社

天乃神社の入口の左側に鎮座する道開き芸能神社。

御祭神は猿田彦命と天之宇受売命の二柱。

コメント