平安時代の神仏習合により牛頭天王社と称し豊作を祈る水神信仰に基づく神として祀られた。

三好長慶(戦国時代の武将。畿内・阿波国の戦国大名)が飯盛に居城した頃には飯盛城鎮護の神として崇敬も厚かった。

御机の社名は伴信友(江戸時代後期の国学者)の神名帳考証には、姓氏録の「河内天孫津彦根命之後也」を引用して御机の机を津夫江ではないかと解している。

【神社名】

御机神社

【鎮座地】

〒575-0022

大阪府四條畷市南野6-12-1

【式内社】

河内國讃良郡 御机神社

【御祭神】

素盞鳴命

【御神徳】

学問 疫病除け 縁結び

【祭日】

七月十四日 夏祭

十月十七日 秋祭

周辺マップと路線経路

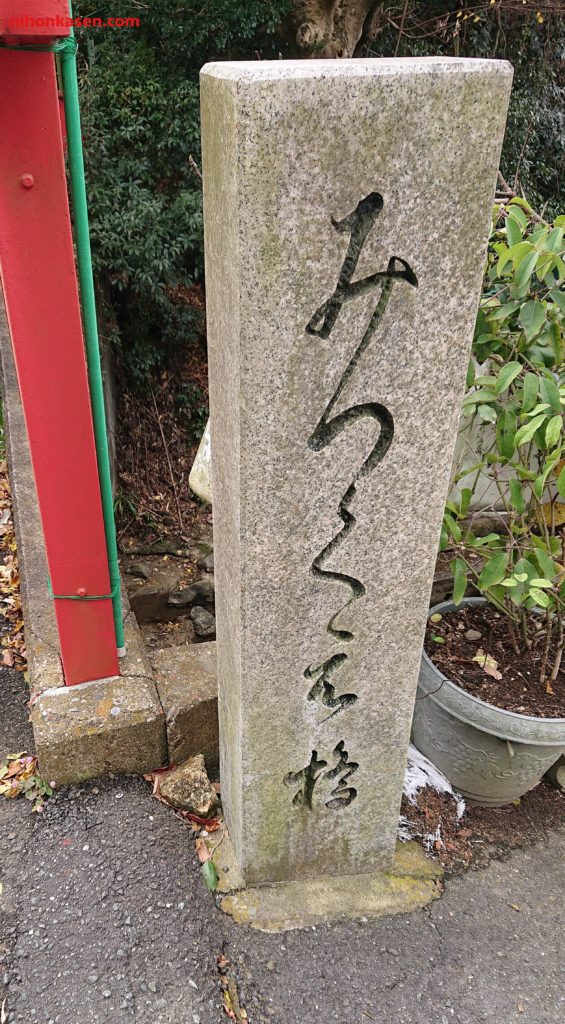

入口 みつくえ橋

【みつくえ橋】

権現川に架かるみつくえ橋をわたると境内へあがる階段がある。

【社号標】

【階段にある立札】

豊作祈願

入口立札より

わが町に三つあり

式内社

九ニ〇年に成る延喜式にのる古社が、南北二千メートルに岡山の津鉾(忍陵)神社・清滝の国中神社・南野御机神社と三つある。水稲耕作の先人たちが、豊作を祈った。

階段をあがると少し参道。

【手水舎】

【鳥居】

境内の様子

鳥居をくぐると広場。

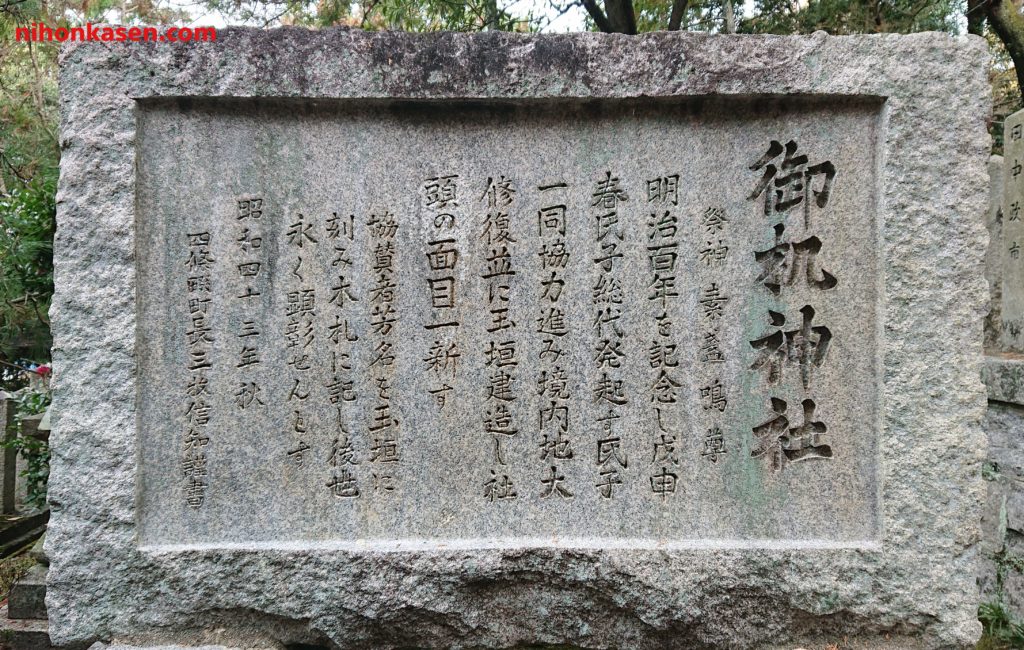

【修復記念碑 昭和四十三年】

修復記念碑より

御机神社

祭神 素盞鳴命

明治百年を記念し春氏子総代発起す氏子一同協力進み境内地大修復並に玉垣建造し社頭の面目一新す

協賛者芳名を玉垣に刻み木札に記し後世永く顕彰せんとす

昭和四十三年秋

四條畷町長三牧信知謹書

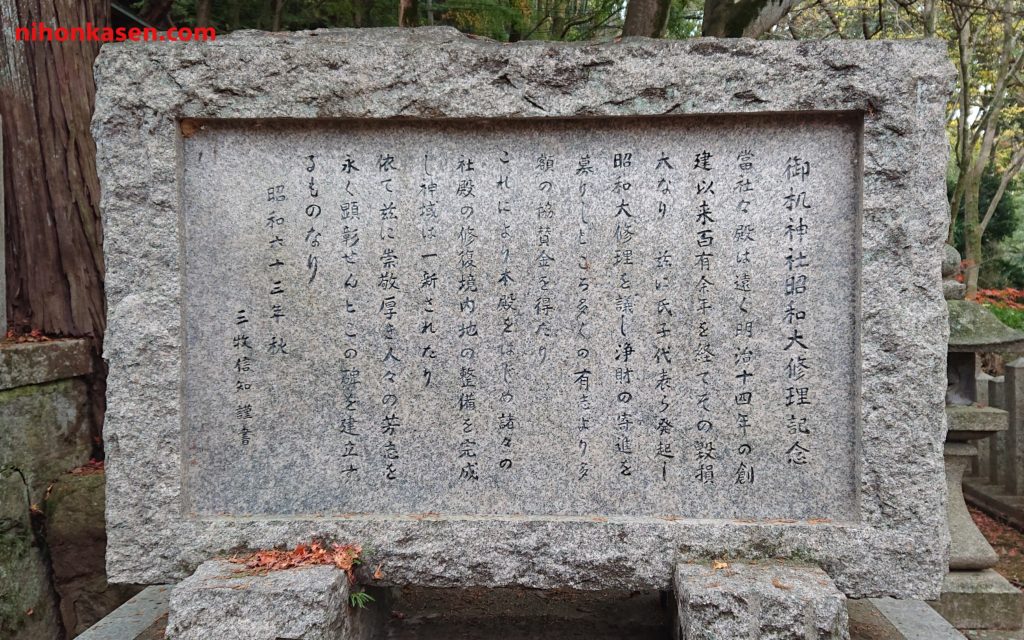

【修理記念碑 昭和六十三年】

御机神社昭和大修理記念

修理記念碑より

當社社殿は遠く明治十四年の創建以来百有余年を経てその毀損大なり、茲に氏子代表ら発起し昭和大修理を議し浄財の寄進を募りしところ多くの有志より多額の協賛金を得たりこれにより本殿をはじめ諸々の社殿の修復境内地の整備を完成し神域は一新されたり

依て茲に崇敬厚き人々の芳志を永く顕彰せんとこの碑を建立するものなり

昭和六十三年秋

三牧信知謹書

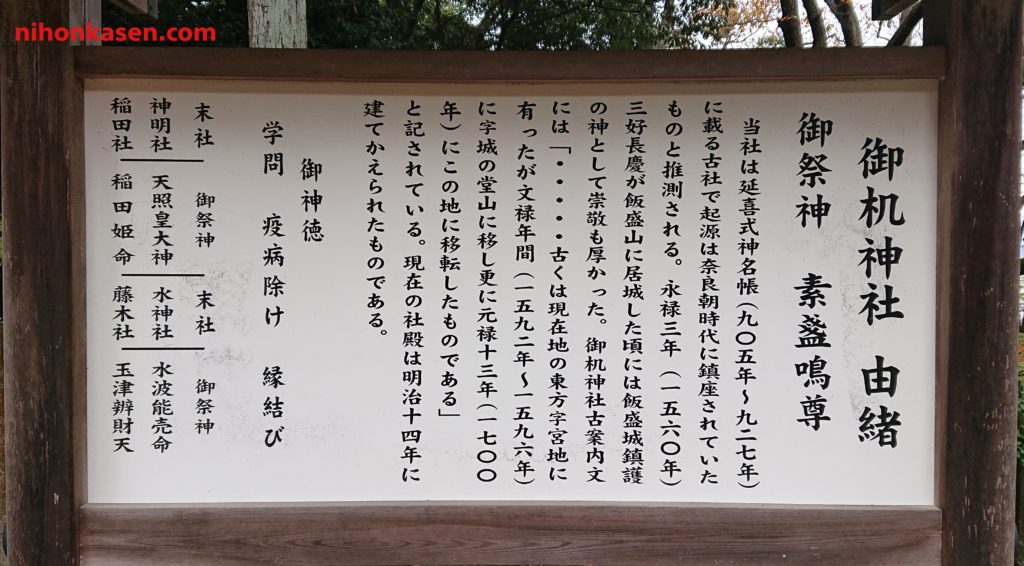

【御机神社 由緒】

御机神社 由緒

御机神社由緒案内板より

当社は延喜式神名帳(九〇五年~九ニ七年)に載る古社で起源は奈良朝時代に鎮座されていたものと推測される。永禄三年(一五六〇年)三好長慶が飯盛山に居城した頃に飯盛城鎮護の神として崇敬も厚かった。御机神社古案内文には「・・・・・古くは現在地の東方字宮地に有ったが文禄年間(一五九ニ年~一五九六年)に字城の堂山に移し更に元禄十三年(一七〇〇年)にこの地に移転したものである」

と記されている。現在の社殿は明治十四年に建てかえられたものである。

御神徳

学問 疫病除け 縁結び

末社

神明社 御祭神 天照皇大神

稲田社 御祭神 稲田姫命

末社

水神社 御祭神 水波能売命

藤木社 御祭神 玉津辯財天

【昭和大修理社殿屋根替工事古瓦】

ここをあがると本殿。

社殿(本殿)

【拝殿前の手水舎】

【社殿前の狛犬】

【拝殿】

社殿は明治十四年の建築。

【社殿の彫刻】

社殿の軒下には透かし彫り額が多数掲げられている。

末社 水神社

境内末社の水神社。

御祭神は水波能売命。

【水神社前の狛犬】

末社 稲田社 神明社

【記念碑】

滝用水の水株解消を記念し滝地車を解体

神明社 稲田社の覆屋記念碑より

神明社 稲田社の覆屋に改め造り

永く保存せんとす

境内末社の神明社と稲田社。

御祭神は天照皇大神と稲田姫を祀る。

屋根部分の彫刻が凄い。

案内碑には、二〇〇一年(平成十三年)滝用水の水株解消を記念し、滝地車を解体して覆屋となったとある。

末社 藤木社

境内末社の藤木社。

御祭神は玉津辯財天を祀る。

四條畷市 江瀬美町の御机神社

国道170号線沿い江瀬美町に鎮座する。

倉庫らしき建物の横。小さな敷地。

扉がある。

開いているので入る事ができる。

コメント