大阪府枚方市招提南町2丁目付近の枚方交野寝屋川線から100mほど東に鎮座します。南に300mほどに穂谷川が流れる。

創建は明らかではありません。

惟喬親王(844~897)が交野ヶ原で狩猟された際、愛鷹の姿が見えなくなり、日没を惜しんで「日を止め置かせ給え」と天神様に祈願されたという伝承が神社名の由来とのことです。

中世、この周辺一帯は、東高野街道道筋に発達した集落、日置郷として賑っており、社寺が甍を争う。しかし、南北朝期の動乱でたびたび戦禍に見舞われ、十四世紀中頃には民家・堂塔とも跡形なく焼け落ちたと伝えられている。その後、十六世紀中頃、真宗八世蓮如の六男蓮淳を招いて当地を寺内村(招堤寺内村)として再開発した折、寺内鎮守として日置天神社を再建したとの事です。

【神社名】

日置天神社

【鎮座地】

〒573-1155

大阪府枚方市招提南町2-28-1

【御祭神】

天御中主大神 菅原道真公

【祭日】

秋季例祭 10月10日

【ご利益】

長寿、厄除け、無傷無病、病気平癒、開運招福、事業成就、安産、 出世、学業 上達、技術向上 、金運、海上安全

周辺マップと路線経路

日置天神社 入口

境内の道は日置今池街道と呼ばれている。

【社号標】

【鳥居】

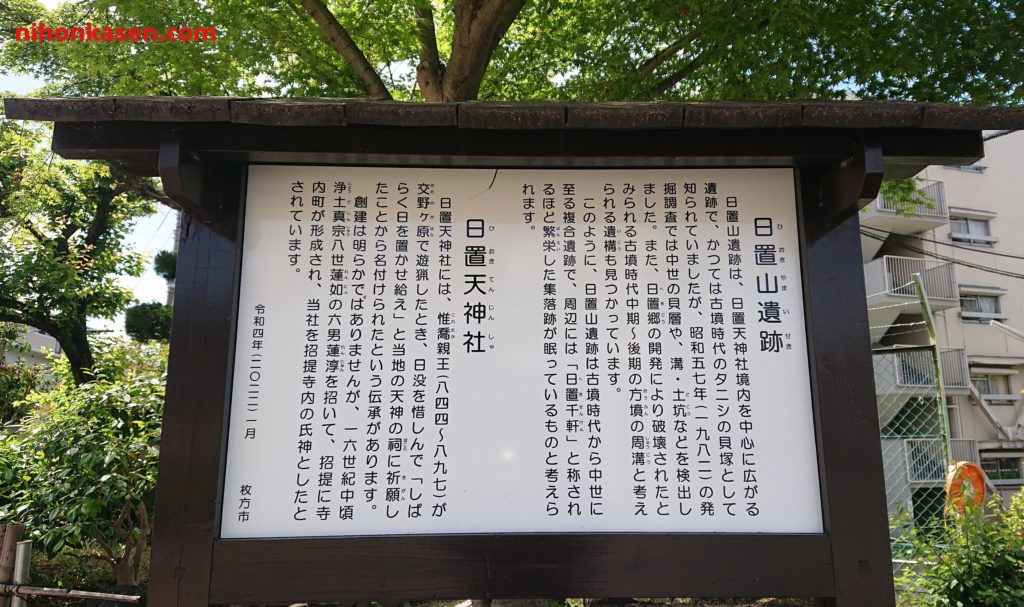

【日置山遺跡、日置天神社の由緒書】

日置山遺跡

日置山遺跡は、日置天神社境内を中心に広がる遺跡で、かつては古墳時代のタニシの貝塚として知られていましたが、昭和五七年(一九八二)の発掘調査では中世の貝層や、溝・土坑などを検出しました。また、日置郷の開発により破壊されたとみられる古墳時代中期~後期の方墳の周溝と考えられる遺構も見つかっています。

このように、日置山遺跡は古墳時代から中世に至る複合遺跡で、周辺には「日置千軒」と称されるほど繁栄した集落跡が眠っているものと考えられます。日置天神社

令和四年(二〇二二) 一月 枚方市

日置天神社には、惟喬親王(八四四~八九七)が交野ヶ原(かたのがはら)で遊猟したとき、日没を惜しんで「しばらく日を置かせ給え」と当地の天神の祠に祈願したことから名付けられたという伝承があります。

創建は明らかではありませんが、一六世紀中頃浄土真宗八世蓮如の六男蓮淳を招いて、招提に寺内町が形成され、当社を招提寺内の氏神としたとされています。

【ご神木】

【参道】

【手水舎】

【神輿庫】

神輿庫がズラリと並ぶ。山車が八基奉納されており、秋祭りには八基全て公開されるそうです。

【神牛】

日置天神社 社殿

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

【社殿 御祭神 天御中主大神 菅原道真公】

古事記の中で天御中主大神は、天地開闢のとき、混沌の中から最初に成り出た造化三神の中心神です。冒頭に登場し、以後

天御中主大神に関する記述がなく、歴史上何らかの氏族や集団に祭られた形跡が殆ど見られません。また、『延喜式神名帳』にも天御中主大神の名や祭った神社の記載がありません。

日本書紀を見てみても、第一段の第四にのみ登場。実際には古くから信仰されてきた神様ではなく、観念的に創出された神様とも考えられています。

併祭神に菅原道真公が祀られている。

【拝殿内】

【本殿】

【社務所】

末社 稲荷神社

本殿の左奥に鎮座する。

末社 三社神社

本殿の裏側に鎮座する。

三社神社の創建由緒など明らかではありません。

御祭神 天照大神(天照皇大神)・八幡大神(品陀和気命)・春日大神(天児屋根命)の三神が祀られている。

【伊勢神宮 遥拝所】

日置天神社の周りは広い範囲でフェンスで囲まれて森のようになっている。

案内板に書かれるように、この辺りは古墳時代からの遺跡でしたが、日置郷の開発の時に破壊されてしまったとの事です。

コメント