由緒書によると江戸時代に、この古箕輪周辺は、大和川の付け替え後に新田が開発されたとの事です。古箕輪八幡宮の創建年代は不詳ですが、かつての鳥居に寛保元年(1741)の銘、燈篭に明和元年(1764)の銘があったことから、江戸時代中期の新田が開発された後に、守護神として創建されたものと考えられている。

明治39年(1906)年には、明治政府の神社整理令により、この古箕輪八幡宮を含む、近郊の春日神社(横枕)・日吉神社(中野)などと、六郷神社(旧本庄八幡神社)に合祀。

昭和20(1945)年には、各神社は旧地に復座されました。

【神社名】

古箕輪八幡宮

【鎮座地】

大阪府東大阪市古箕輪1丁目

【御祭神】

八幡三神(応神天皇 神功皇后 比売神)

【ご利益】

出世祈願・交通安全祈願・家内安全祈願・厄災削除祈願・学業教育祈願

周辺マップと路線経路

古箕輪八幡宮 入口

大阪府道168号線(石切大阪線)の長者橋交差点の西側に鎮座しています。

【入口】

境内には燈籠や石碑が立つ。

【鳥居】

【手水舎】

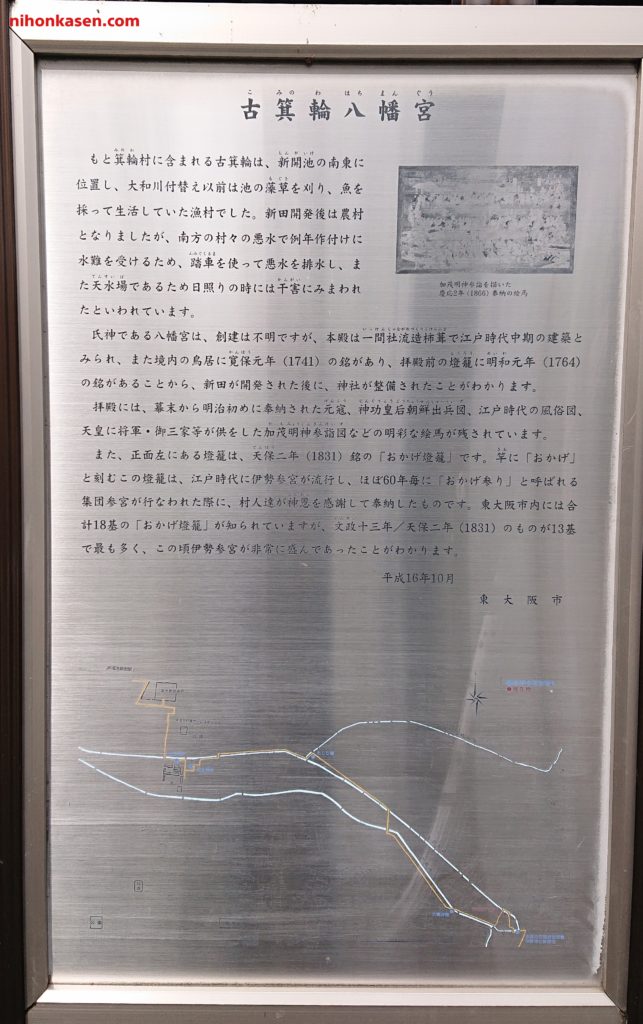

【由緒書】

古箕輪八幡宮

平成16年10月東大阪市 由緒案内板より

もと箕輪村に含まれる古箕輪は、新開池の南東に位置し、大和川付替え以前は池の藻草を刈り、魚を採って生活していた漁村でした。新田開発後は農村となりましたが、南方の村々の悪水で例年作付けに水難を受けるため、踏車を使って悪水を排水し、また天水場であるため日照りの時には干害にみまわれたといわれています。

氏神である八幡宮は、創建は不明ですが、本殿は一間社流造柿葺で江戸時代中期の建築とみられ、また境内の鳥居に寛保元年(1741)の銘があり、拝殿前の燈篭に明和元年(1764)の銘があることから、新田が開発された後に、神社が整備されたことがわかります。拝殿には、幕末から明治初めに奉納された元寇、神功皇后朝鮮出兵図、江戸時代の風俗図、天皇に将軍・御三家等が供をした加茂明神参詣図などの明彩な絵馬が残されています。

また、正面左にある燈篭は、天保二年(1831)銘の「おかげ燈篭」です。竿に「おかげ」と刻むこの燈篭は、江戸時代に伊勢参宮が流行し、ほぼ60年毎に「おかげ参り」と呼ばれる集団参宮が行われた際に、村人達が神恩を感謝して奉納したものです。東大阪市内には合計18基の「おかげ燈篭」が知られていますが、文政十三年/天保二年(1831)のものが13基で最も多く、この頃伊勢参宮が非常に盛んであったことがわかります。

由緒書の下部には五箇井路、六郷井路と加納水路の水路図が記載されている。

【古い燈籠】

【おかげ燈篭】

この燈籠には、天保二年(1831)の銘があるとの事ですが、確認できずでした。

東大阪市内には、18基のおかげ燈篭が現存しているようです。

社殿前の両サイドに燈篭が並ぶ。

【社殿左側にある燈籠】

拝殿前の左側の燈篭とうろうに明和元年(1764)の銘がある。

古箕輪八幡宮 社殿

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

【社殿】

【拝殿】

境内の様子

【神輿庫】

南側に細い出入口がある。

【絵馬掛け】

百度石と石碑、寛保元年の銘があるので、由緒書きにあった昔の鳥居跡でしょうか。

コメント