由緒書によると栗原は“久里波良”と訓むべしとあり、明治以前は“梶原宮”と称された時期が有る。

創建は年不詳。延喜式神名帳に記された河内郡十座の一坐に名を連ねているので九二七年以前から鎮座している事が分かる古社。

栗原連の氏神、その祖神である雷大臣命、天児屋根命を祀つている。

明治五年(一八七二)村社

貞観八年八月十四日正六位上から從五位下

貞観十八年閏四月七日從五位上に進階

境内社に栗玉神社と白菊稲荷神社が鎮座する。

延喜式神名帳は、延長五年(九二七年)にまとめられた『延喜式』の巻九・十のことで、当時「官幣社」に指定されていた全国の神社一覧。

【神社名】

栗原神社

【旧呼称】

梶原宮

【鎮座地】

〒578-0904

大阪府東大阪市吉原2-10-33

【式内社】

河内國河内郡 栗原神社 鍬

【御祭神】

中臣雷大臣命 水分神 天児屋根命 品陀別命

【境内社】

栗玉神社 白菊稲荷神社

【例祭】

10月第三日曜日

【ご利益】

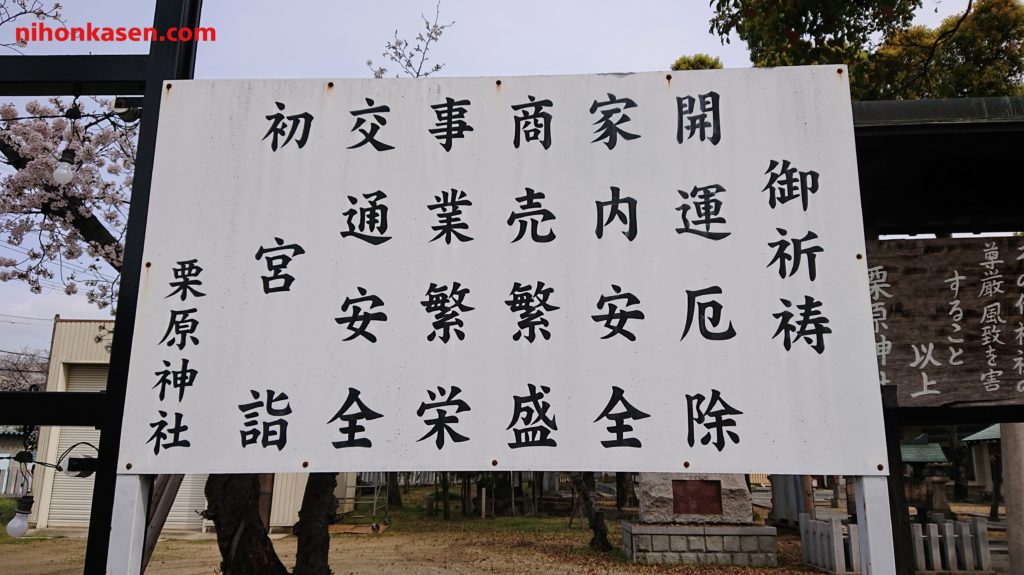

開運厄除・家内安全・商売繁昌・事業繁栄・交通安全等

周辺マップと路線経路

栗原神社の入口

大阪府道168号石切大阪線、栗原神社前の交差点すぐ横に入口はある。道路の交通量はかなり多い。

通りの様子。

【御祈祷案内板】

北之宮と書いてある。延喜式神名帳に記載のある式内社。

【注連石柱】

【社号標】

【地車収納庫】

【栗原神社略記】

式内 栗原神社略記

平成二十六年一月記

社名

栗原は「九里波良」と訓むべしとあり、明治以前一時期「梶原宮」と称された。(昭和五十四年十一月式内調査報告書より)

御祭神 中臣雷中臣命、水分神、天児屋根命、品陀別命

御由緒

当社の創建年代は不詳であるが延喜五年(九二七)に完成した延喜式神名帳の河内郡十座の一に名を連ね、その社叢は旧新開地の西南隅岸に位置し、以来実に千百十余年栗原連の氏神として歴史を重ねる古社である。境内地は約六百坪には、本殿、幣殿、拝殿、手水舎、社務所に地車収納庫を有し、松杉檜を始め諸木繁茂し深厳なる社の中に末社・白菊稲荷神社、栗原神社が祀られている。

現在執行の年中神事祭行事は次のとおり

歳旦祭 一月一日

節分祭 三月初旬

稲荷祭 四月中旬

秋例祭 十月第三日曜日

以上

【参道】

【鳥居】

木製の扁額。

【手水舎】

【社務所】

【おみくじ掛け】

【二の鳥居】

栗原神社 社殿

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

【社殿】

【拝殿】

【拝殿内】

社殿を横から撮影。

【栗玉大神元鎮座地】

境内社 栗玉神社

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

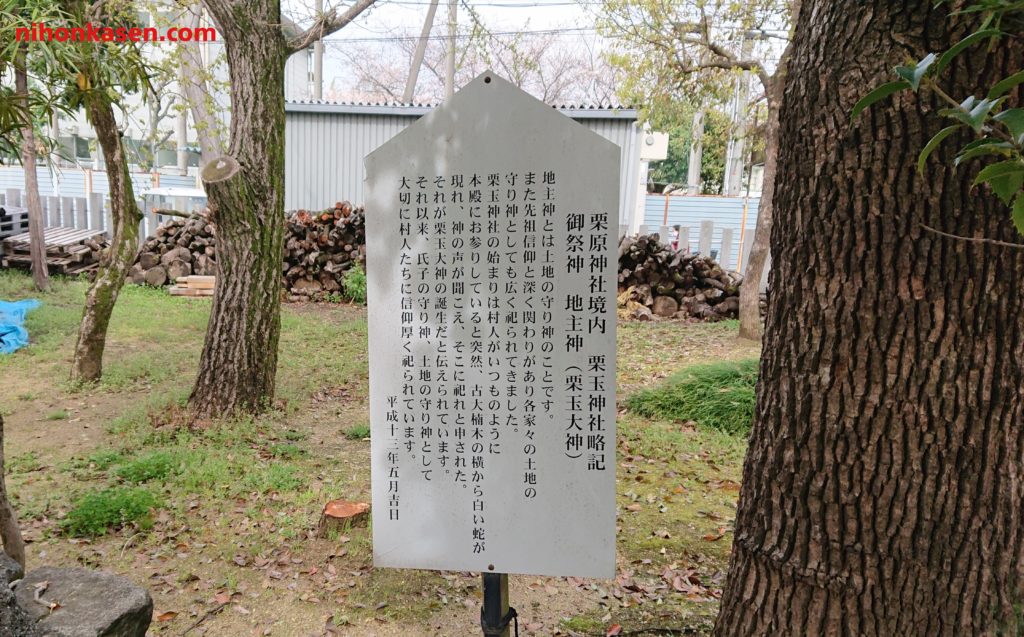

【栗玉神社略記 案内板】

栗原神社境内 栗玉神社略記

平成十三年五月吉日

御祭神 地主神(栗玉大神)

地主神とは土地の守り神のことです。また先祖信仰と深く関わりがり各家々の土地の守り神としても広く祀られてきました。粟玉神社の始まりは村人がいつものように本殿にお参りしていると突然古大楠木の横から白い蛇が現れ、神の声が聞こえ、そこに祀れと申された。それが粟玉大神の誕生だと伝えられています。

それ以来、氏子の守り神、土地の守り神として大切に村人たちに信仰厚く祀られています。

境内社 白菊稲荷神社

石畳の参道。

【鳥居】

【扁額】

【お社】

宝物殿

社殿の右奥に貫木で閉ざされた建物。

狛犬があるので宝物殿でしょうか。

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

コメント