御霊神社は、大阪市中央区淡路町にある神社です。

嘉祥3年(850年)から大阪湾岸の圓江(現在の靱)で行われた八十嶋祭(大嘗祭の翌年に行われる)の祭場とされた圓神祠に、瀬織津比売神、津布良彦神、津布良媛神が祀られると、社はやがて圓神社、圓江神社、津村神社と呼ばれるようになり、摂津国津村郷の産土神社となりました。

この当時は大阪市西区靱本町にある楠永神社の近辺にありました。

文禄3年(1594年)、因幡国鹿野藩主の亀井茲矩から船場の自邸敷地の一部を寄進され、境内の小祠乾八幡宮と源正霊神を本殿に合祀した上で、圓江から船場の現在地へ遷座する。

江戸時代になると、鎌倉権五郎の権五郎から五郎ノ宮や、なまって「ごりょうのみや」とも圓御霊とも呼ばれた。また境内の南側には十一面観音を本尊とする神宮寺の宝城寺が作られました。

寛文年間(1661年 ~1673年)に御霊神社と改称し、宝暦3年(1753年)に正一位の神階を授けられました。

明治時代に入ると神仏分離令により、御霊神社と宝城寺の境内を分けることとなったが、後に宝城寺は廃寺となりました。

【神社名】

御霊神社

【鎮座地】

〒541-0047

大阪府大阪市中央区淡路町4-4-3

【御祭神】

天照大神荒魂(瀬織津此売神)

津布良彦神(旧摂津国津村郷の産土神)

津布良媛神(旧摂津国津村郷の産土神)

応神天皇(広幡八幡大神)

源正霊神げ(鎌倉権五郎景政公霊)

の五柱

【御利益】

生産・商業・文化・生命・厄病平癒・生活・交通安全・厄除け・縁結び・諸事円満成就・開運招福・商売繁盛・夫婦円満・子孫繁栄

【行事・例祭】

| 1月1日 | 歳旦祭 |

| 1月10日 | 恵美須神社祭 |

| 1月17日 | お弓神事 境内で奉射 |

| 2月3日 | 節分祭 鎮魂祭 |

| 6月30日 | 水無月大祓式【茅輪くぐり】 |

| 7月16日 | 夏祭宵宮祭 夏祭神輿渡御祭 |

| 7月17日 | 夏祭奉幣祭 堀江行宮祭 |

| 10月16日 | 秋祭宵宮祭 秋祭奉幣祭 例大祭 堀江行宮祭 |

| 12月7日 | 火焚祭 みかん撒き |

| 12月31日 | 春待月大祓式 |

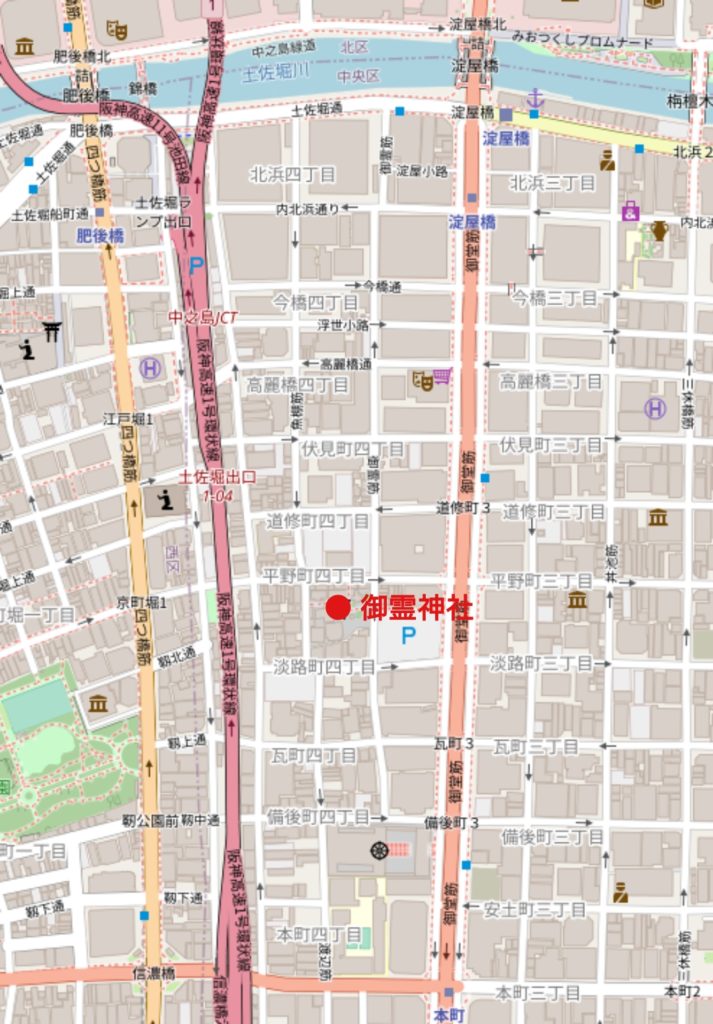

周辺マップと路線経路

御霊神社 入口

【鳥居】

正面の鳥居。扁額には御霊宮と表記されています。

【社号標】

【看板】

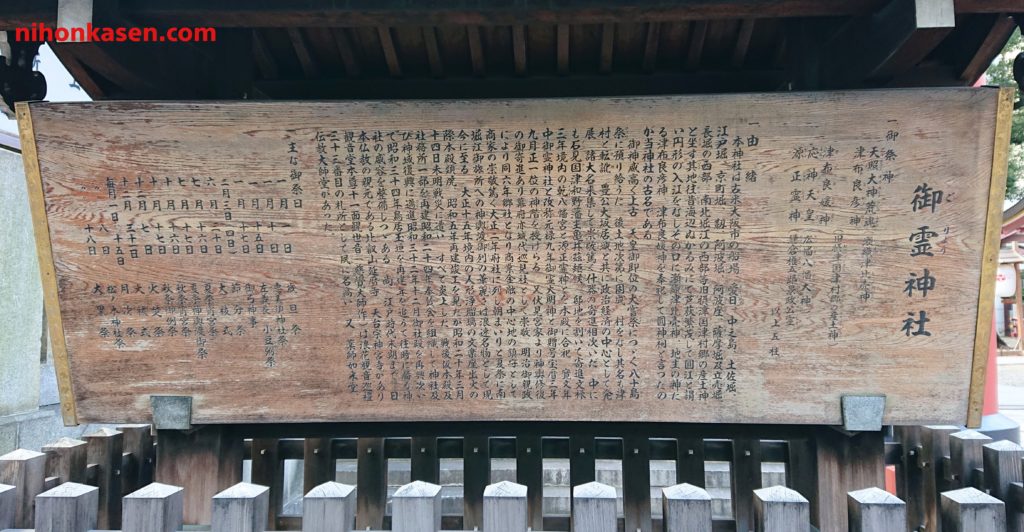

【由緒書】

本神社は古来大阪市の船場、愛日、中之島、土佐堀、江戸堀、京町堀、靱、阿波屈、阿波座、薩摩堀及立売堀、長堀の西部南北堀江の西部等旧摂津国津村郷の産土神と坐す其地往昔海辺ぬかるみにて芦荻繁茂して圓江と謂い円形の入江をなしその口に瀬織津比売神、地主の神に津布良彦神、津布良媛神を奉祀して圓神祠と言ったのが当神社の古名である。

由緒書きより

御神威高く上古天皇御即位の大嘗祭につく八十島祭に預り拾うた後土地次第に固成村をなし其名も津村と転訛、豊公大阪居城と共に政治経済の中心として発展、諸大名集来して崇敬篤く什器の寄進相次いだ中にも石見国津和野藩主亀井滋姫候邸地を割いて寄進文禄三年境内の乾八幡宮と源正霊神と本殿に合祀、寛文年中御霊神社と改称、元禄九年御霊大明神と御贈号宝暦三年九月正一位の神階を授けらる。又伏見宮家より神興修復後の寄進あり幕府もまた城代巡見社として崇敬。明治御親政により同六年郷社となり商業金融の中心地の鎮守として商家の崇敬篤く大正二年府社に列し朝まいりと夏祭に南

堀江御旅所への神輿渡御列の華麗さは浪迷名物として現今に至る 大正十五年境内の人形浄瑠璃の文楽屋出火の際、本殿類虎、昭和五年再建竣工を見たが昭和二十年三月十四日未明戦災に遭い、すべて炎上した。戦後仮本殿及び社務所一部を再建昭和二十四年奉賛会を組織して神社及

び神域復興に邁進。昭和三十二年十二月御社殿を再興、次いで昭和三十四年鳥居玉垣再建。年を追うて往時に勝る神社の威容を整備しつつある。尚、江戸時代末期まで、日本仏教の親元である叡山延暦寺、天台宗神宮寺があり、観音堂本尊十一面混世音(慈覺大師作)は浪花観音巡三十三番目の札所として夙に名高い。又、薬師如来堂、伝教大師堂があった。

【大坂三十三所巡りと人形浄瑠璃解説】

1884年(明治17年)に人形浄瑠璃の劇場「文楽座」が境内に開設され、「御霊文楽座」として、近世文楽が賑わいを見せる。しかし、1926年(大正15年)11月に御霊文楽座から出火、本殿とともに焼失しました。

西国三十三ヶ所霊場めぐりにならい、大阪にも寛文年間につくられました。

一番札所太融寺から時計回りに、第三十三番札所である御霊神社までの寺社をめぐることにより、西国三十三ヶ所を遍路した同じご利益があるとして、庶民の信仰を大いに集めました。

御霊神社は第三十三番札所として、現在も毎年11月3日には、参拝者が大勢訪れます。

境内の様子

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

【境内】

【句碑】

“幕張って 店商へる” 祭かな

芦田秋窓

方位魔除け

【獅子の岩】

【靱の碑】

明治に建立された靱の碑

御霊神社の前身である圓神祠が文禄三年まで現在の靫公園にあったことを伝える石碑。

御霊神社の前身である圓江神詞が文禄三年(一五九四年)まで靱の地(現在の靱本町)にあったことから、それを後世に伝えるため、明治二十七年五月、この碑が建立されました。

立札より

【手水舎】

【儀式殿】

御霊文楽座の跡地に建設された。結婚披露宴、講習会等に利用される。

東宮

東宮境内社は皇大神宮・猿田彦神社・五福恵美須神社・戸隠社・竈戸社・稲荷社・事平社・春日社・多賀社・水神社・大雷社・龍神社・住吉社・菅原社・加藤社が合祀されている社。

御霊神社 社殿

【社殿】

正面から撮影。1930年(昭和5年)に社殿を再建しましたが、

1945年(昭和20年)3月13日・14日の第1回大阪大空襲により、全てを焼失しました。

1957年(昭和32年)、現在の社殿を再興する。1959年(昭和34年)、鳥居玉垣を再建。

【拝殿】

【拝殿内】

コメント