大枝神社の創建の年代は不詳だが、境内に現存する石造物により推して三百年前頃とのこと。

小灯籠 元禄十六年 (1703)

石鳥居 正徳三年九月 (1713)

高麗狛灯 文化二年九月 (1805)

大常夜灯 文化十年 (1813)

中灯籠 文政八年九月 (1825)

【神社名】

大枝神社

【鎮座地】

〒570-0036

大阪府守口市大枝東町2-23

【御祭神】

誉田別尊

【祭日】

十月八日

周辺マップ

入口

【社号標】

【入口の様子】

【鳥居】

【参道】

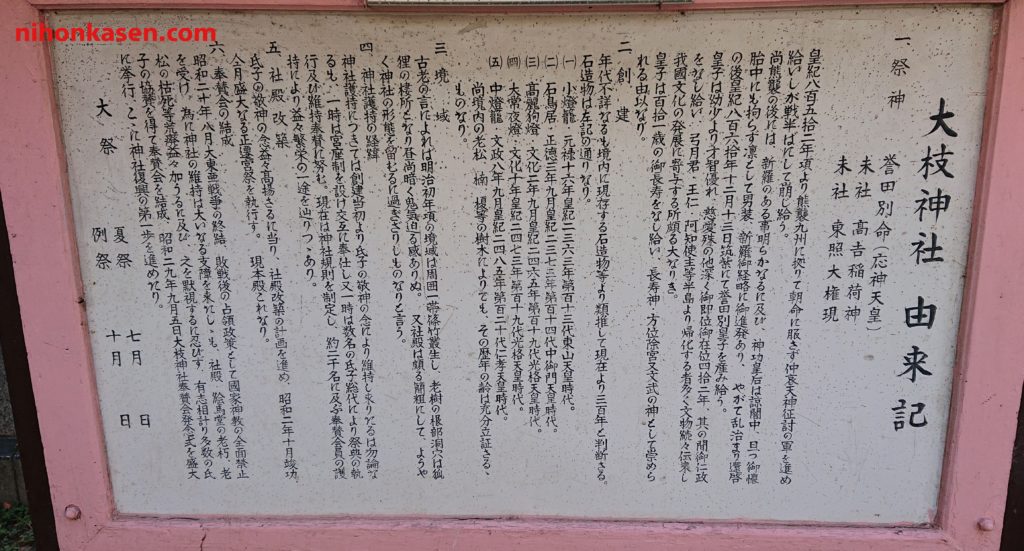

【大枝神社由緒】

大枝神社

大枝神社 由緒記より

由来記

一、 祭神 誉田別命(応神天皇)

末社 高吉稲荷神

末社 東照大権現

皇紀八百五拾二年頃より熊襲九州に拠りて朝命に服さず仲哀天皇征討の軍を進め給いしが戦い半ばにして崩じ給う。

尚熊襲の後には、新羅のある事明らかなるに及び、神功皇后は諒闇中、且つ御胎中にも拘らず凜として男装、新羅御計略に御進発あり、やがて乱治まり遼啓の後、皇紀八百六拾年十二月十三日筑紫にて誉田別皇子を産み給う。

皇子は幼少より才智優れ、慈愛殊の他深く御即位御在位御在位四拾二年、其の間御仁政をなし給い、弓月君。王仁・阿知使主等半島より帰化する者多く文物続々伝承し我国文化の発展に寄与する所大なりき。

皇子は百一歳の御長寿をなし給い、長寿神・方位除宮又文武の神として崇められる由以なり。

二、創建

年代不詳なるも境内に現存する石造物等より類推して現在より三百年と判断さる。

石造物は左記の通りなり。

(一)小燈籠・元禄十六年 皇紀二千三百六十三年 第百十三代 東山天皇時代

(二)石鳥居・正徳三年九月 皇紀二千三百七十三年 第百十四代 中御門天皇時代

(三)高麗狛燈・文化二年 皇紀二千四百六十五年 第百十九代 光格天皇時代

四)大常夜塔・文化十年 皇紀二千四百七十三年 第百十九代 光格天皇時代

(五)中燈籠・文政八年九月 皇紀二千三百八十五年 第百二十代 仁孝天皇時代

尚境内の老松・楠・榎等の樹木によりても、その歴年の齢は十分立証さるるものなり。

三、境域

古老の言によれば明治初年項の境域は周囲一体篠竹繁茂し、老樹の根部洞穴は狐狸の棲所となり昼尚暗く鬼気迫る感ありぬ。又社殿は頗る簡素にして、ようやく神社の形態を留むるに過ぎざりしものなりと言う。

四、神社護持の経緯

神社護持につきましては創建当初より氏子の敬神の念により維持し来にたるは勿論なるも、一時は宮座制を設け交互に奉仕し又一時は数名の氏子総代により祭典の執行及び維持奉賛に努む。現在は神社規則を制定し、約二千名に及ぶ奉賛会員の護持により益々繁栄の一途を辿るつつあり。

五、社殿改築

氏子の敬神の念益々高揚さるに当り、社殿改築の計画を進め、昭和二年十月竣工、同月盛大なる正遷座宮祭を執行す。現本殿これなり。

六、奉賛会の結成

昭和二十年八月大東亜戦争の終結、敗戦後の占領政策として國家神教の全面禁止を受け、為に神社の維持は大いなる支障を来たししも、社殿、絵馬堂の老朽・老松の枯死等荒廃益々加うるに及び、之を黙視するに忍びず、有志相計り多数の氏子の協賛を得て奉賛会を結成、昭和二十九年九月五日大枝神社奉賛会発念式を盛大に挙行、ここに神社復興の第一歩を進めたり。

大祭 夏祭 七月 例祭 十月

【手水舎】

【神木命 産土クス】

手水舎横にある。クスノキは守口市の保存樹木。

【社務所】

社務所は大正十四年に建てられた。

社殿

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

【社殿】

猫がいる。

屋根になんかいる。

こっちにも。

本殿は昭和二年十月に竣工。

末社 東照大権現

【東照大権現】

徳川家康の勅諡号。死後、後水尾天皇( ごみずのおてんのう )

末社 高吉稲荷神

【高吉稲荷神】

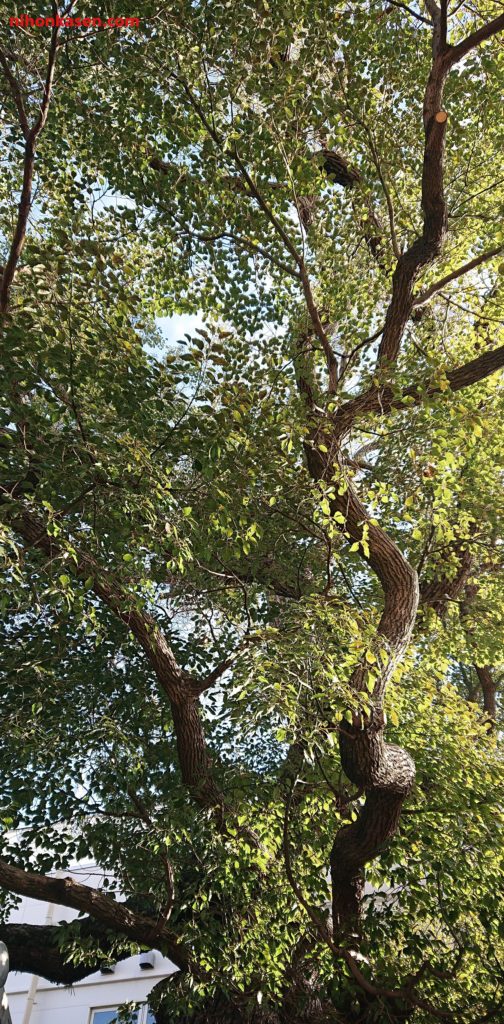

大枝神社の木々

御神木の双樹。

境内入口近くに立つ老松。

コメント