大阪府道139号枚方茨木線沿い、京阪交野線の宮之阪駅から徒歩5分ほど、京阪本線枚方市駅から20分ほどの中宮西之町に鎮座されます。境内の東側は百済寺跡公園となっています。枚方市駅前近くにも同じ社名の百済王神社(大垣内)が鎮座されます。

百済王神社の創建時期については諸説ありますが、延宝9年(1681)の「寺社改帳」に社名が見られ、当時の地誌『河内鑑名所記』にも「百済王の宮」として登場することから、江戸時代前期には旧中宮村の氏神となっていたそうです。 御祭神は百済国王、牛頭天王です。百済王神社は古代朝鮮半島にあった百済(660年滅亡)国王の末裔である百済王氏の祖霊を祀る神社であったとの事です。 本殿は春日大社本社本殿の社殿を移築した「春日移」で、高欄の擬宝珠銘に「文政十年」と刻まれていることから、江戸時代後期の文化5年(1808)に春日大社で造営された後、文政10年(1827)この地に移築されたものと考えられます。

百済に関する書籍【神社名】

百濟王神社

【鎮座地】

〒573-0021

大阪府枚方市中宮西之町1-68

【御祭神】

【主神】

百濟國王 牛頭天王 進雄命

【相殿社】

天照皇大神 天児屋根命 大山咋命 市杵島姫命 奥津比古命 奥津比賣命 火産霊命 瘡神

【稲荷神社 保食神】

白鷹稲荷大神 高倉稲荷大神

【浮島神社】

高龗神

【八幡神社】

品陀和気命

【年中行事】

一月一日 元旦祭

一月十五日 とんど祭

二月三日 節分祭

三月午の日 稲荷祭

六月三十日 夏越の大祓

七月十八日 浮島神社祭

十月第三日曜日 例大祭

十一月 七五三詣り

十二月八日 鎮火祭

周辺マップと路線経路

百濟王神社 入口

南側の入口と社号標。

この階段を登ると百済王神社の入口。

大阪府道139号枚方茨木線沿い。

【東側の鳥居】

【社号標】

【入口にある天皇陛下御即位五十年記念碑】

【入口の灯籠】

【参道】

【鳥居】

【手水舎】

トイレがあります。

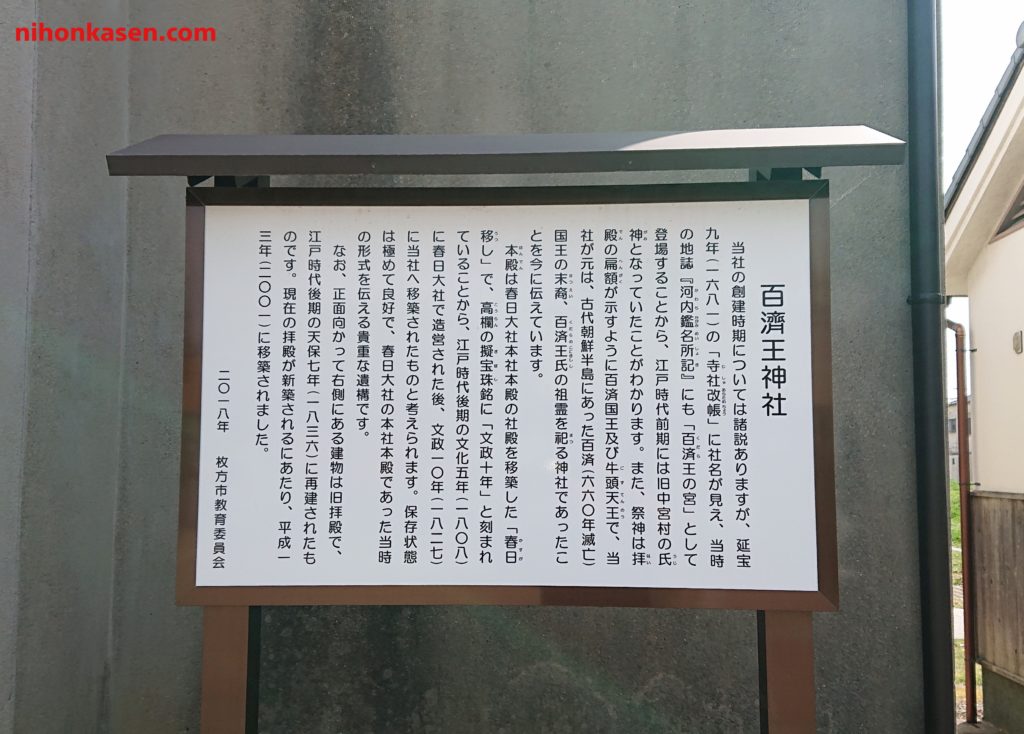

【百済王神社 由緒】

百済王神社

二〇一八年 枚方市教育委員会

当社の創建時期については諸説ありますが、延宝九年(一六八一)の「寺社改帳」に社名が見え、当時の地誌『河内鑑名所記』にも「百済王の宮」として登場することから、江戸時代前期には旧中宮村の氏神となっていたことがわかります。また、祭神は拝殿の扁額が示すように百済国王及び牛頭天王で、当社が元は、古代朝鮮半島にあった百済(六六〇年滅亡)国王の末裔、百済王氏の祖霊を祀る神社であったことを今に伝えています。

本殿は春日大社本社本殿の社殿を移築した「春日移し」で、高欄の擬宝珠銘に「文政十年」と刻まれていることから、江戸時代後期の文化五年(一八〇八)に春日大社で造営された後、文政一〇年(一八二七)に当社へ移築されたものと考えられます。保存状態は極めて良好で、春日大社の本社本殿であった当時の形式を伝える貴重な遺構です。

なお、正面向かって右側にある建物は旧拝殿で、江戸時代後期の天保七年(一八三六)に再建されたものです。現在の拝殿が新築されるにあたり、平成一三年(二〇〇一)に移築されました。

【神輿庫】

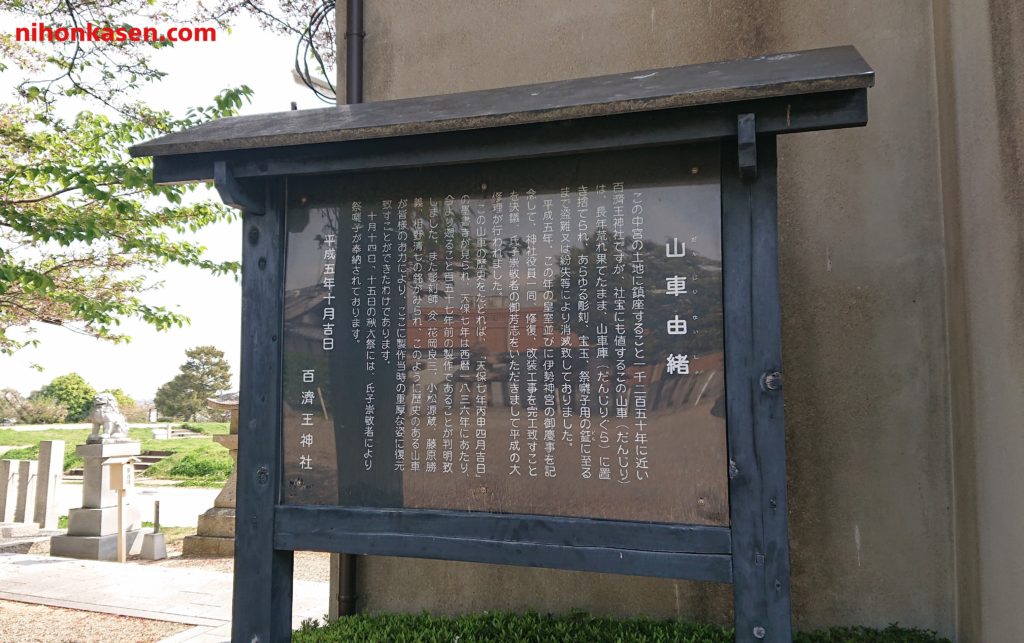

【山車 由緒】

山車由緒

平成五年十月吉日 百済王神社

この中宮の土地に鎮座すること一千二百五十年に近い百済王神社ですが、社宝にも値するこの山車は長年荒れ果てたまま、山車庫に置き捨てられ、あらゆる彫刻、宝玉、祭囃子用の鉦に至るまで盗難又は紛失等により消滅致しておりました。

平成五年、この年の皇室並びに伊勢神宮の御慶事を記念して、神社役員一同、修復、改装工事を完工致すことを決議、氏子崇敬者の御芳志をいただきまして平成の大修理が行われました。

この山車の歴史をたどれば、「天保七年丙申四月吉日」の墨書きが見られ、天保七年は西暦一八三六年にあたり、今より遡ること百五十七年前の製作であることが判明致しました。また彫刻師 花岡良三、小松源蔵、藤原勝義、相野清七の銘がみられ、このように歴史のある山車が皆様のお力により、ここに製作当時の重厚な姿に復元致すことができたわけであります。

十月十四日、十五日の秋大祭には、氏子崇敬者により祭囃子が奉納されております。

【御祭神 案内板】

【神馬】

【灯籠】

【みくじ掛け】

【参集殿】

【社務所】

【旧拝殿】

社殿の右側にある建物。旧拝殿で、江戸時代後期の天保七年(一八三六)に再建されたとの事です。

【百済王神社改築竣工記念碑】

【絵馬掛け】

百濟王神社 社殿

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

【社殿】

【神額】

【本殿】

境内社 浮島神社

【案内板】

【狛犬 阿形】

【狛犬 吽形】

【お社】

浮島神社 御祭神 高龗神

祭日 七月十八日

(大正二年綴の始めの方)

旧中宮村で郷地之宮浮島に在り、明治五年百済王神社境内に移されましたが、明治十三年再び池之宮に移され、「ジョウサン」(龍王のこと)「雨乞の神様」として、崇拝を集めていました。

昭和四十四年不審火により焼失したのを機に、この場所にお祀りされるようになりました。

立札より

境内社 稲荷神社 保食神

【鳥居】

【お社】

稲荷神社 保食神

(白鷹稲荷大神・高倉稲荷大神)

祭日 旧暦二の午

明治五年三月中宮村字古城より移転し、大正二年に建物を改築。境内の東にお祀りされていました。

現社殿は、平成元年造営。

立札より

境内社 相殿社

【案内板】

【お社】

相殿社

大神社→天照皇大神

竈神社→奥津比古命・奥津比咩命・火産霊命

厳島神社→市杵島姫命

瘡神様 →瘡神(明治五年三月○村厄神ヶ森より移転)

日吉神社→大山咋命

春日神社→天児屋根命

これらのお社は明治五年に中宮村の各地から、この百済王神社の境内の東北から東にかけてのところに移転されて、並んでお祀りされておりましたが、大正二年十二月大神社に合祀され、社号も相殿社と改められ今日に至っております。現在の社殿は平成三年に造営されたものです。

立札より

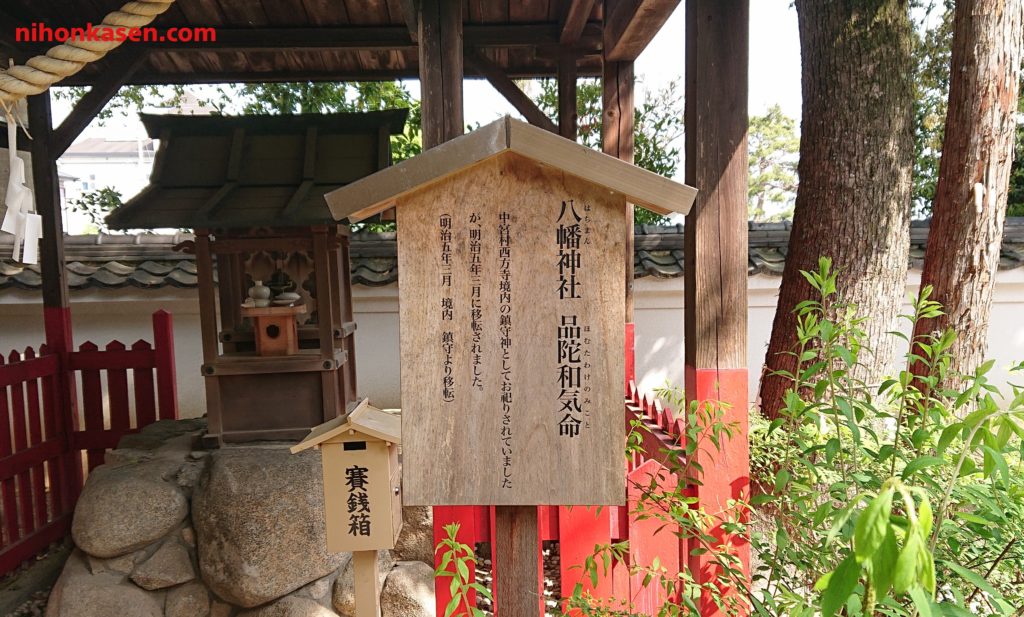

境内社 八幡神社

【案内板】

【お社】

八幡神社 品陀和気命

中宮村西方寺境内の鎮守神としてお祀りされていましたが、明治五年三月に移転されました。

(明治五年三月 境内 鎮守より移転)

立札より

百済寺跡公園

百済王神社のすぐ横(東側)は百済寺跡公園になっています。

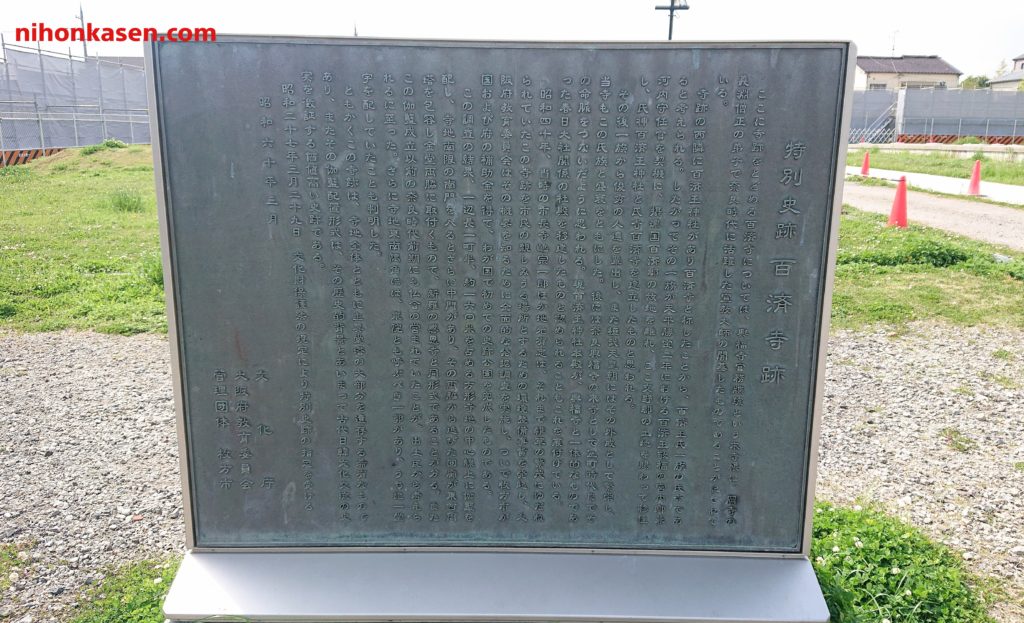

【特別史跡百済寺 案内】

百済寺は、朝鮮半島百済の王族の末裔である百済王氏の氏寺として奈良時代後半に建立されました。 淀川と天野川を眼下に見下ろす景勝地に立地します。

円形の柱座をつくり出した精巧な礎石が多く残り、創建当時の主要堂塔の基壇などが良好に遺存する数少ない遺跡であること、また百済王氏の歴史とも重なって、 古代日本と朝鮮の交流史を示す価値の高い遺跡であることから、昭和16年(1941)に国の史跡に、 昭和27年には国の特別史跡に指定されました。

昭和・平成におこなった3回の発掘調査によって、南門・中門・金堂・講堂・北方建物 (食堂) 北門が中軸線上に並び、中門から発した回廊が金堂に取りつき、 回廊内に東西2つの塔が並ぶ建物の配置がわかりました。また寺の範囲は約140m

四方で築地塀が廻り、堂塔院・僧院をはさんで4つの区画があったことが明らかになりました。建物基壇には外縁に凝灰岩切石を用いたものもあり、平城京の大寺院に匹敵する立派さです。古代の有力氏族であった百済王氏の氏寺として、格の高い寺院であったことがわかります。

【枚方八景 百済寺跡の松風 案内板】

中宮にある特別史跡百済寺跡は、8世紀後半に百済王族の末裔である百済王氏が、 難波からこの地に移り、一族の氏寺として建立した寺跡と考えられ、昭和16年に国の史跡に指定され、昭和27年3月に特別史跡となりました。

整備前は、府下で大阪城とならぶ特別史跡でありながら、老松が天を覆い雑木が繁って立ち入るもなく、熊笹のあいまに礎石が見られる荒廃ぶりでしたが、 昭和40年から全国でも初めての史跡公園として、2年かけて市民の憩いの広場に整備されました。

寺の遺構が復原された公園は、礎石などがよく残り、双塔式の美しい伽藍配置をうきたたせ、金堂にとりつく回廊跡には灌木が植えられ、四季折々の風情があり、訪ねる人に潤いをあたえてくれます。

自然の老松や補植された黒松・赤松が濃い緑で遺構をつつんでおり、松の梢をわたる風は、訪れる人々に、在りし日の七堂伽藍の面影を語りかけるようです。

平成17年度から史跡再整備のための発掘調査が行われ、官寺的施設を備えた格式高い寺であることがわかってきました。

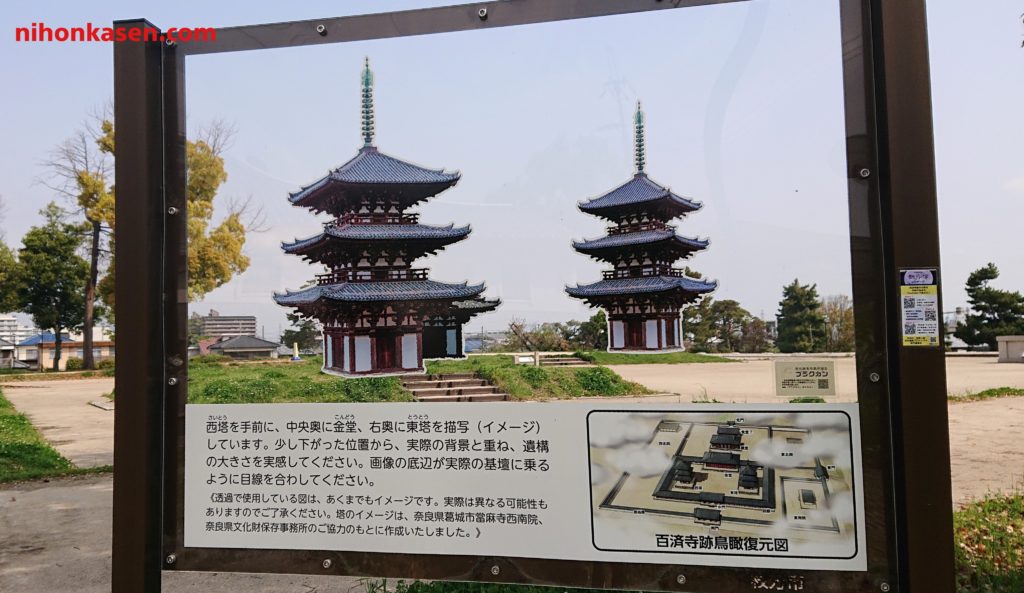

【西塔、金堂のイメージ】

西塔を手前に、中央奥に金堂、右奥にイメージした透明の看板がある。少し下がった位置から実際の背景と重ねると、塔の大きさを実感できるようになっている。

実際に目線を合わせると見えるが、写真は上手に撮れませんでした。

【南門】

南門

百済寺の正面に位置する、寺院の顔ともいえる門です。発掘調査では礎石4基と礎石を抜き取った痕跡を4ヵ所で確認しています。南側の礎石を抜き取った痕跡は削平されていたため明らかではありませんが、中門とほぼ同規模で東西3間(約10.2m)、南北2間(約5.5m)であったと考えられます。

【中門と堂塔院地区】

【中門】

中門は、回廊の正面中央に設けられた南門に次ぐ寺院の主要な門です。 3基の礎石が残っており、東西3間 (約10.2m) 南北2間(約5.5m) で南門とほぼ同じ規模です。柱の中心間の間隔は、東西の中央が約 4.2m、両脇が

約3.0m、南北はいずれも約2.7mで、中央の柱間に観音開きの扉が一組設けられた門と考えられます。

【堂塔院地区】

堂塔院地区は、塔や本尊を祀る金堂などが建つ、仏のた

めの空間です。 南門・中門・金堂は中軸をそろえて建ち、回廊は中門から発して金堂に取りつき、内部に東西2つの塔を配置しており、奈良の薬師寺の伽藍配置に似ています。

堂塔院地区の建物跡については、古代寺院の歴史が体感できるよう、異なる方法で基壇を整備しています。 東塔・中門と回廊の東半部は創建当初の礎石や基壇外装を復元し、西塔・金堂と回廊西半部および南門は、遺跡として現在まで残ってきた姿を表現しています。

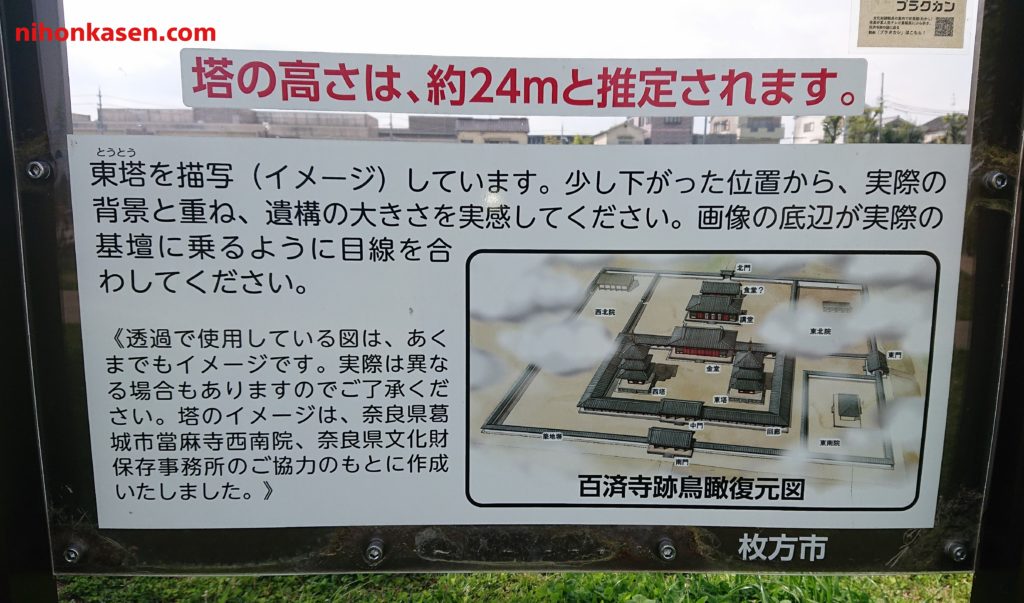

【東塔のイメージ】

こちらは東塔のイメージ。 塔の高さは約24mと推定される。

【僧院地区】

堂塔院地区の北に位置し、経典の講義などをおこなう講堂や、僧が集まって食事をする食堂と想定される建物(北方建物)、および寺の出入口になる北門が中軸をそろえて北に並びます。このほか講堂や食品の西側では、数棟の堀立柱建物が見つかっています。 発掘調査で確認できてはいませんが、講堂や食堂の東側にも建物が建ち並んでいた可能性があります。

【講堂】

講堂は経典の講義などをおこなう建物です。礎石は残っていません。 調査の結果、東西7間 (約21.0m)、 南北4間(12.0m)の建物であることがわかりました。 柱の中心間の間隔は、東西・南北ともに約3.0mです。昭和40年の発掘調査では、北側中央付近で基壇の一部を確認しています。

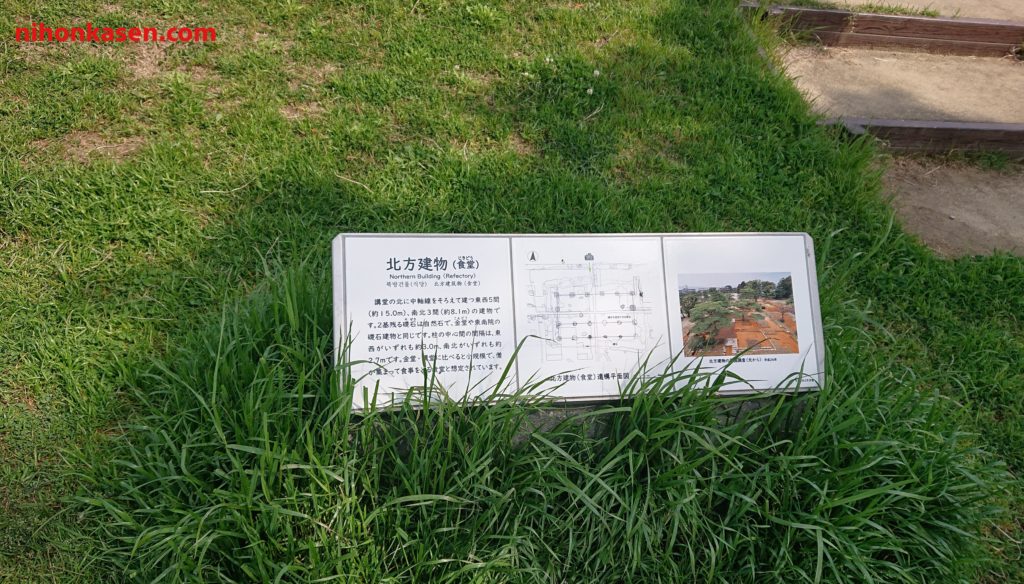

【北方建物】(食堂)

講堂の北に中軸線をそろえて建つ東西5間(約15.0m) 南北3間 (約8.1m) の建物で

す。 2基残る礎石は自然石で金堂や東南院の礎石建物と同じです。柱の中心間の間隔は、東西がいずれも3.0m、南北がいずれも約2.7mです。金堂・講堂と 比べると小規模で、僧が集まって食事をとる食堂と想定されています。

【北門】

外周北面の築地塀と伽藍中軸線との交点で堀立柱の門が見つかりました。柱穴は約3.6m離れて東西に5基ずつ見つかっており、門が建替えられたものと考えられます。はじめは4本柱の門 (図の灰色) でしたが、のちに6本柱(図の緑色) の四脚門(しきゃくもん)という形式の門になと想定しています。

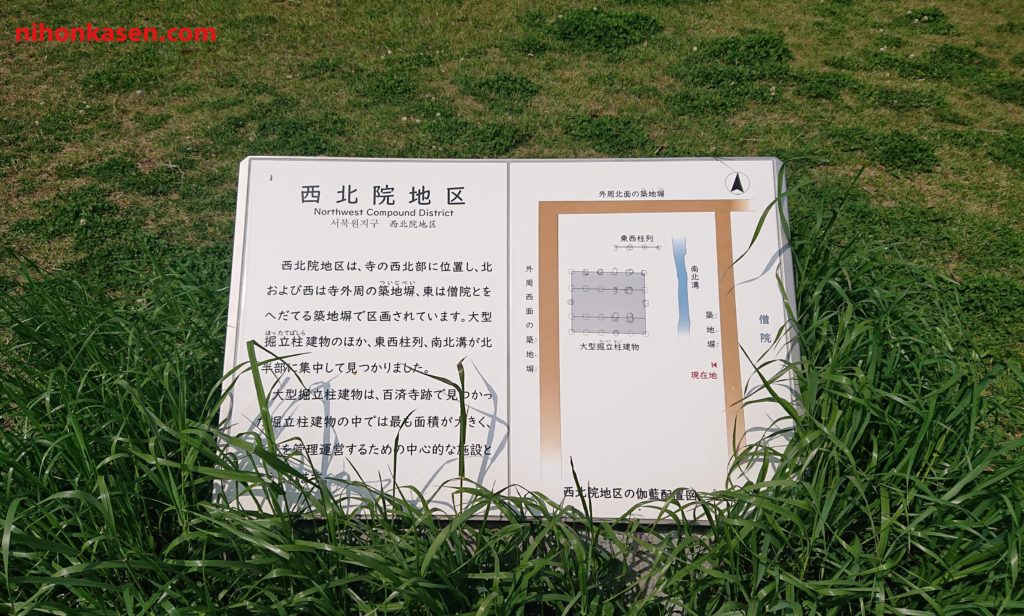

【西北院地区】

西北院地区では、寺の北西部に位置し、北および西は寺外周の築地塀、東は僧院とをへだてる築地塀で区画されています。大型堀立柱建物のほか、東西柱列、南北溝が北半部に集中して見つかりました。

大型堀立柱建物は百済寺跡で見つかった堀立柱建物の中では最も面積が大きく、管理運営するための中心的な施設とされました。

【大型堀立柱建物】

大型堀立柱建物

西北院の大型堀立柱建物は、東西5間(約12.0m)、南北4間(約10.5m)で、身舎(東西5間、南北2間)の南面と北面にそれぞれ廂が取りつく平面形式です。柱堀方は隅丸方形で、一辺が0.8~1.5mを測り、柱の中心間の間隔は、身舎は東西・南北ともに約2.4m、南廂は南北約2.7m、北廂は南北約3.0mとなります。

【西塔】

西塔には、中心の心礎を含め10基の礎石が残り、柱の中心間の間隔は中央が約2.1m、両脇が約1.7mです。発掘調査では基壇外縁の凝灰岩製の延石列を検出し、基壇の大きさは一辺約12.2m、高さ約1.4mで土を何層にも搗き固めた版築でつくられています。本来の礎石がそのまま残り、遺跡として伝えられてきた百済寺の姿を表しています。

【金堂】

金堂は、本尊を祀る寺院の中心建物です。発掘調査の結果、平安時代に再建された建物が見つかり、柱間3.0m等間東西7間、南北4間の規模であることがわかりました。中央に東西3間、南北2間の須弥壇が設けられています。建物の周囲では基壇の底部にならべた塼列が見つかりました。創建時の建物規模はわからないので、基壇の高まりを復元しています。

【東塔】

東塔では、5基の礎石が残っています。発掘調査では基壇外縁の凝灰岩製の延石列を検出し、基壇は石切を規則的に積み上げた壇正積という立派な構造に復元できます。基壇の大きさは一辺約12.0mと西塔よりもやや小さいことがわかりました。使われている軒丸瓦と軒平瓦の文様も他の堂塔と異なっており、造営の背景に違いがあったと推定されます。

【百済寺跡公園の様子】

コメント