寝屋川とは大阪府下一級河川です。

交野市星田山付近を源とし、寝屋川市内で南へ転じる。 四条畷市、大東市中心部で恩智川と合流、再度西に向きを変え、大阪市中央区と都島区の境界で旧淀川(大川)に合流する。

大東市のJR住道駅と灰塚周辺マップ

JR住道駅周辺と住吉神社

サンメイツ一番舘。昔はイズミヤだったそうな。

住道駅前大橋から寝屋川上流へ向け撮影。橋は駅前にある。

住道駅前大橋から恩智川上流へ向け撮影。

住道駅前大橋、寝屋川と恩智川の間に長いスロープがある。そこを下ると住吉神社がある。

【住吉神社】

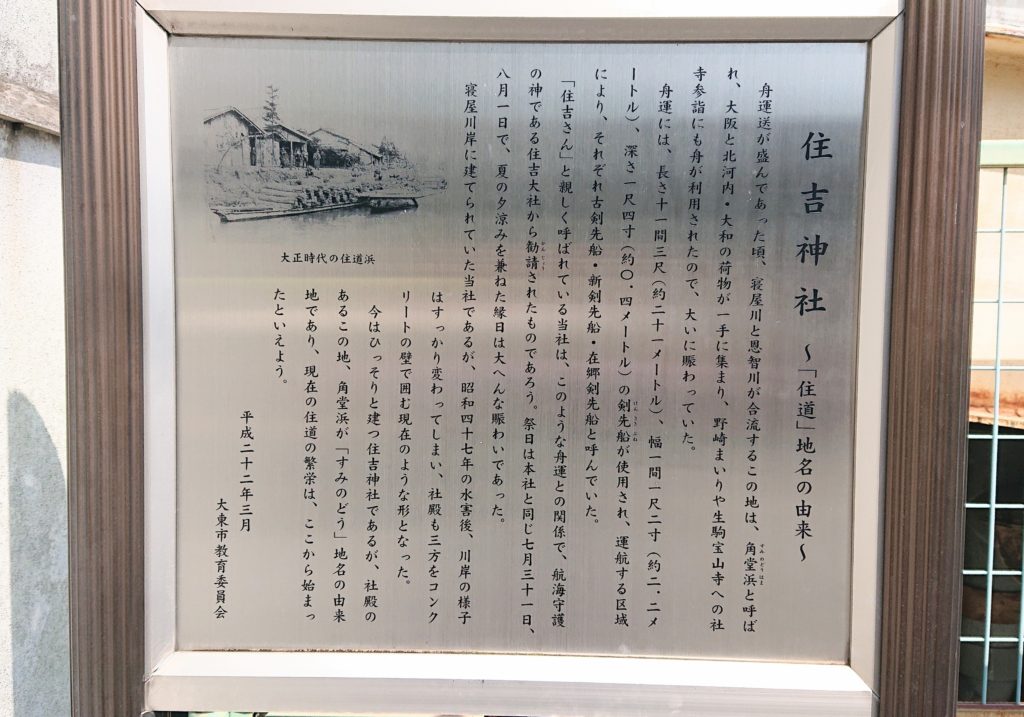

住吉神社~「住道」地名の由来~

舟運送が盛んであった頃、寝屋川と恩智川が合流するこの地は、角堂浜(すみのどうはま)と呼ばれ、大阪と北河内・大和の荷物が一手に集まり、野崎まいりや生駒宝山寺への社寺参詣にも舟が利用されたので、大いに賑わっていた。

舟運には、長さ十一間三尺(約二十一メートル)、幅一間一尺二寸(約二.二メートル)、深さ一尺四寸(約〇.四メートル)の剣先船が使用され、運航する区域により、それぞれ古剣先船・新剣先船・在郷剣先船と呼んでいた。

「住吉さん」と親しく呼ばれている当社は、このような舟運との関係で、航海守護の神である住吉大社から勧請されたものであろう。祭日は本社と同じ七月三十一日、八月一日で、夏の夕涼みを兼ねた縁日は大へんな賑わいであった。

寝屋川岸に建てられていた当社であるが、昭和四十七年の水害後、川岸の様子はすっかり変わってしまい、社殿も三方をコンクリートの壁で囲む現在のような形となった。

今はひっそりと建つ住吉神社であるが、社殿のあるこの地、角堂浜が「すみのどう」地名の由来地であり、現在の住道の繁栄は、ここから始まったといえよう。平成二十二年三月

大東市教育委員会

住道駅前大橋から下流へ向け撮影。

寝屋川と恩智川の合流する住道付近から下流は感潮区間(河川の河口付近で水位や流速に海の潮汐が影響を与える区間)となっている。

ここからしばらく寝屋川はこの雰囲気がつづく。

住之井東橋から下流へ向け撮影。画像をアップさせると寝屋川と恩智川の境界と合流がわかる。素晴らしい。

赤井、大野、灰塚周辺

住之井西橋から上流へ向け撮影。

左岸側を歩く。

怖い歩道橋

歩道橋。かなり高い位置にあり、なかなか年期の入ったくたびれ感がある。実際少し揺れる感じがして橋に安心感がない。

謎の青いパイプ管

おそらくただの水管橋。

大東大橋(だいとうおおはし)

大東市灰塚と大東市諸福に架かる橋。上流へ向け撮影。

大東大橋から下流へ向け撮影。

コメント